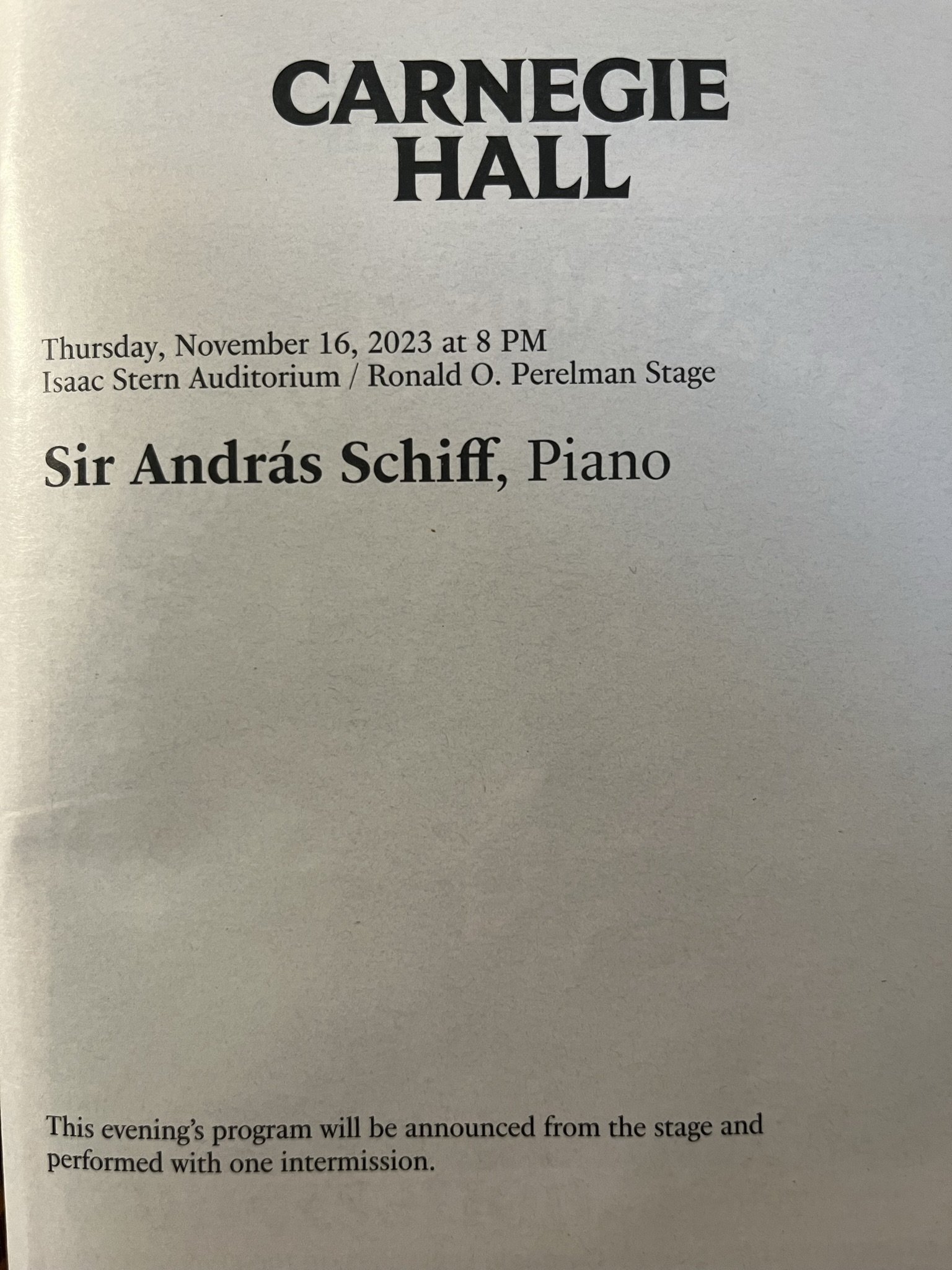

At András Schiff’s Carnegie Hall recital, given without a printed program, the atmosphere felt almost like being at home with the pianist and his audience. He spoke, he played, and his sound carried a remarkable presence. As James R. Oestreich noted in his New York Times review of November 1, 2013: “In experiencing Mr. Schiff at the piano — spilling out all this Bach from memory; looking preternaturally confident and relaxed, to the extent of spreading his right leg in a sort of sprawl, and exuding a proprietary air; sounding utterly spontaneous in his little embellishments — you felt that you were observing old Bach himself, making things up on the spot.”

This sense of spontaneity was especially vivid in his performances of Mendelssohn and Haydn. He shaped each voice line with clarity and simplicity, yet with boldness, allowing the musical narrative to emerge effortlessly. His playing felt open and generous, resonating with listeners of many different tastes.

カーネギーホールで行われたアンドラーシュ・シフのリサイタルは、プログラムが配布されない形式で、まるでピアニストと聴衆が自宅で過ごしているかのような親密な雰囲気に包まれていた。彼は語り、演奏し、その響きは特別な存在感を放っていた。2013年11月1日付の ニューヨーク・タイムズ でジェームズ・R・オーストライヒはこう記している。「シフ氏の演奏を体験していると、まるでバッハ本人が目の前で即興しているのを見ているような感覚を覚えた。暗譜で次々とバッハを奏で、驚くほど自信に満ちリラックスした様子で、右脚を投げ出すように広げ、独特の空気を漂わせていた。そして小さな装飾音までもが完全に自然発生的に響いていた。」

この即興性は、とりわけメンデルスゾーンやハイドンの演奏で鮮やかに感じられた。彼は各声部のラインを明快かつシンプルに、しかし大胆に形作り、音楽の物語を自然に浮かび上がらせていた。その演奏は開かれたものとなり、多様な趣味をもつ聴衆それぞれの心に響いていた。