Mao came to Carnegie on Sunday afternoon. The first piece, Yashiro, felt like Mao himself. The high notes in the second half were just beautiful. I had the same feeling when Trifonov first came to Carnegie. I don't remember it well because it was so dazzling with Mao in front of me. Liszt was also great, but I think Yashiro was amazing. Laughter broke out in the second half of Mozart. Mao kept going. The sound was so clear, and my feeling, especially sight, was so clear that I could even see the stain on the wall at the back of the stage. I could hear snoring during Appassionata. The venue was so relaxed. Mao looked happy all the time. It's been a while since I felt the Carnegie's space.

My eyes were getting clear. I heard Mao's breathing. Mozart, Beethoven. This feeling is similar to when Pollini and Brendel play Mozart and Beethoven. They also sent energy to the keyboard with the same breathing. While listening to Beethoven, I wanted to hear Mao's Chopin. Chopin must have had an interest in Beethoven, just as Yashiro had in Scriabin at the time, and this was present in Mao's performance. I want to travel with Mao again in this place 40 years from now, with Mao's interests at that time. Thank you so much for coming to New York on Carnegie Sunday Afternoon.

Pollini performed Nono, and Stockhausen at Carnegie. Someday, we will be able to enjoy a time here that no one else knows about, gathering together the interests of Mao alone. How much will that enrich people's lives? For now, both the people around Mao have carefully considered their schedules, and I think I saw in an interview that Julia Fischer has decided to perform 150-160 times a year. Yesterday, I listened to Mitsuko Uchida. As expected, she was skilled in a way that cannot be compared to Mao. Everyone has a different approach, but after continuing to search, they end up in the same place. That is classical music. Very much appreciated in these chaotic times.

まおが日曜日午後のカーネギーにやってきた。一曲目のやしろはまおそのもの様に感じた。後半の高い音色がとにかく奇麗だった。同じ感覚はトリフォノフがカーネギーに初めてやってきたときにも感じた。とにかく目の前のまおがいてまぶしすぎてよく覚えていない。リストも素晴らしかったがやはりやしろがすばらしかったんだと思う。後半モーツアルトでは笑いがおこる。どんどん引き続けるまお。ずっと音が澄んでていて、ステージの奥の壁のしみの柄まで見えた。アパッショナータでいびき音も聴こえてきた。それくらい会場はリラックスしていた。終始まおは本当に楽しそうだった。久しぶりにカーネギーの空間を感じた。目もよくみえてくる。まおの息遣いが聴こえてくる。モーツアルト、ベートーベン。この感覚はポリーニやブレンデルが奏でるモーツアルトやベートーベン。彼らも同じ息遣いで鍵盤にエネルギーを送っていた。ベートーベン聴いているとき、まおのショパンが聴きたいとおもった。やしろさんが当時スクリャービンに抱いたようにショパンが抱いたであろうベートーベンの興味。まおの演奏には宿っていた。40年後のまおをまたこの場所でそのときのまおの興味と一緒に旅したいとおもう。カーネギー日曜の午後にニューヨークに来てくれて本当にありがとう。ポリーニはノーノやシュトックハウゼンもカーネギーでやった。いつかこの場所でだれも知らないまおだけの興味を集めた時間を楽しめる日がくるんだろう。それは人々の生活をどんなに豊かにするんだろうか。とりあえず取り巻きの方々もまおもスケジュールよく考えて、ユリアフィッシャーは年間の演奏回数を150-160?に決めてあるとインタビューで見た気がします。昨日、内田光子さんを聴いた。やっぱりまおとは比べられないうまさがあった。みんな、アプローチはちがうけど、探し続けた結果、同じところにたどり着く。それがクラシック。こういった混沌が続く時代には大変ありがたい。

1回目カーテン。前列レギュラー客。かつてホロビッツやルービンシュタインも聴いてきた方々もたってました。

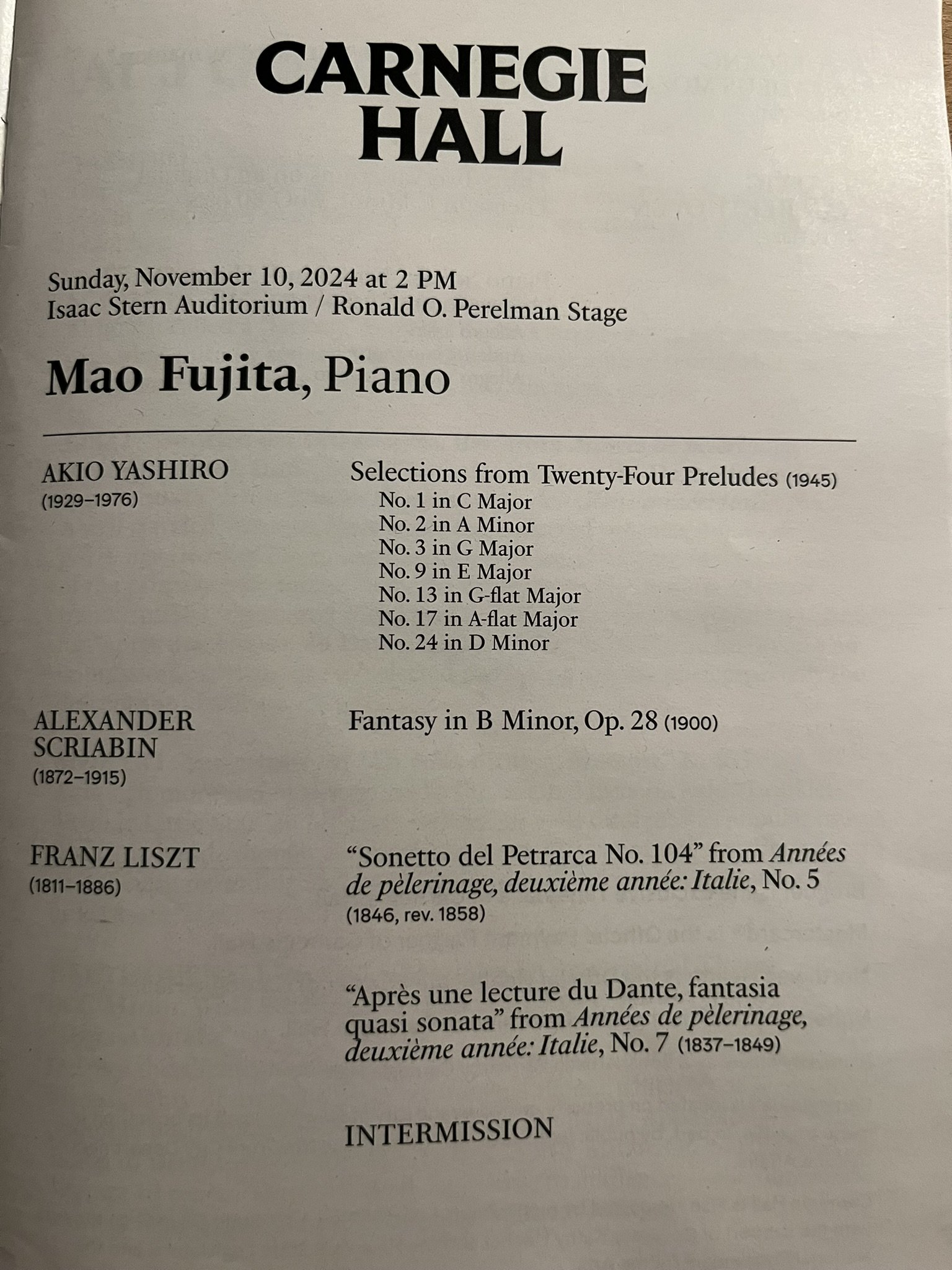

Encores:

SCRIABIN Prelude in B-flat Major, Op. 11, No. 21

FELIX MENDELSSOHN Song Without Words in F-sharp Minor, Op. 67, No. 2

GLAZUNOV Etude in E Minor, Op. 31, No. 2

やっと、心が落ち着いてまおの演奏楽しめて来たら、おわってしまい、黄色いスーツケールで去っていきました。演奏家やイベントとしてではなく、クラシックファンとして彼の奏でるレパートリーをいつか満足するまで堪能してみたい。

Finally, when I could calm down and enjoy Mao's performance, it ended, and he left with his yellow suitcase. As a classical music fan, I want to enjoy his repertoire as much as possible someday.

11.10.2024

Program

A. YASHIRO Selections from Twenty-Four Preludes

SCRIABIN Fantasy in B Minor, Op. 28

LISZT "Sonetto del Petrarca No. 104" from Années de pèlerinage, deuxième année: Italie, No. 5

MOZART "Ah vous dirai-je, maman"

BEETHOVEN Thirty-Two Variations on an Original Theme in C Minor, WoO 80

BEETHOVEN Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57, "Appassionata"

矢代秋雄は、パリで長期にわたる研究のための奨学金を獲得し、最終的には東京で教授職に就くなど、作曲家として広く評価されていました。彼の初期の作品の 1 つである 24 の前奏曲は、若き作曲家の幅広いレパートリーの知識と、たっぷりのユーモアを披露する作品です。スクリャービンの前奏曲の足跡をたどり、このサイクルの名目上の調性は 5 度圏を巡り、2 番目の前奏曲はすべて相対的短調です。3 番目の前奏曲は、スクリャービンをはじめ、複数の作曲家の作品を混ぜ合わせたもので、9 番目の前奏曲はリストのピアノ作品を現代風に皮肉ったパロディのようです。ヤシロは、17番目のプレリュードに、珍しい演奏記号「ペザンテ(重い)」を付け加え、戦間期のモダニズムと新古典主義の音の世界の過渡期を率直にパロディ化し、華麗なパッセージワークを抑制された平行和音と対比させています。最後に、最後のプレリュードは、ヤシロが現代芸術音楽に等しく興味を持っていることを最も明確に物語っています。これらのプレリュードは、第二次世界大戦末期の熱心なリスナーからの驚くべき音楽的アイデアのコレクションを提供します。

軍の官僚と小貴族の支援的な家族で育ったアレクサンダー・スクリャービンは、モスクワ音楽院に通い、同じような経歴を持つ教授陣の下で学びました。最終的に、彼は同じ学校に戻って教鞭をとり、そこでドラマチックなロ短調幻想曲を作曲しました。伝記作家や学術的解説では、この作品を過渡期の作品と表現する傾向がある。スクリャービンは、最初の2人の子供の誕生と、最初の2つの交響曲の大成功と、第3番と第4番のピアノソナタの和声語彙の間で、フルタイムで作曲に取り組めるようになったときにこの作品を完成させた。後者は、作曲技法の完全な転換とみなされている。

この幻想曲は、多くの点で、リストのピアノ独奏作品の顕著な特徴を土台に構築しようとするスクリャービンの関心を示している。タイトルにもかかわらず、スクリャービンは、地獄と叙情詩の2つの元のテーマの比較的一般的なリプライズのように最初は聞こえる1楽章のソナタ形式を提示し、その後、両方のテーマグループを統合する長いコーダに逃げ込む。スコアのリズムの正確さと、演奏者に要求されるスクリャービンの身体的な要求の複雑さは、演奏における視覚的なショーマンシップへの配慮も示しています。複数のパッセージでアクロバティックなジェスチャーが求められ、ピアニストの手は、楽器の音域全体にわたる長いスパンをカバーする途中で、しばしば素早く入れ替わり、絡み合います。これらの印象的な技巧の多くは、核となる主題の単純な変容の周りに劇的な装飾を加えることに大きく貢献しています。この根底にある形式的なコントロールこそがスクリャービンを際立たせ、幻想的なスペクタクルへの独特のアプローチを示しています。

フランツ・リストは、旅回りの演奏家としての生活からワイマールの常駐作曲家としての任命へと移行するにあたり、出版のためにいくつかの初期の作品を改訂しました。巡礼の年 (Années de pèlerinage) という全集は、旅慣れた名手としての彼の評判に頼り、一種の旅行記として、あるいは旅行者になる機会がないかもしれない顧客に対して、自宅に音楽のグランドツアーを購入できるという提案として機能した。リストは以前、人気曲の精巧なソロピアノ編曲を演奏して観客を魅了したが、この第 2 巻では、ラファエロの絵画やミケランジェロの彫刻など、複数の芸術形式を横断する有名なイタリアの文化的象徴に応えている。彼の出版社はまた、楽譜に主題の印刷物を添えて豪華に提供した。主題のコレクションは、音楽を直感的な表現のための最高の芸術形式として位置づけるというリストの一貫した関心と一致している。挑発的なタイトルは、これらの作品を音楽的翻訳として理解することと、他の芸術形式の標準的な試金石に対する音楽家の反応として理解することとの間の緊張関係をリスナーに検討するよう促す。

「ペトラルカのソネット第104番」『巡礼の年、2年目:イタリア』第5番より

このセットの5番目の作品「ペトラルカのソネット第104番」は、同じ作品の以前の出版を改訂したもので、それ自体がリストの同じソネットの以前の声楽設定から派生したものです。これらの改訂を知らないリスナーにとっても、リストの主たる歌詞テーマの扱い方は、歌の編曲を思い起こさせ、鍵盤の演劇と交互に、2つのアプローチを徐々に融合させています。ペトラルカのソネット「平和は見出せないが、戦争は起こさない」も、恋人の憧れを表現するために一連の矛盾を展開しており、音楽構造のテンプレートとしてすぐに使用できます。一方、巧みな余談は、ペトラルカの詩との出会いに対する即興的な応答のように聞こえる。

「旅する年、2年目:イタリア、第7号」より「ダンテの講義の後、幻想ソナタ風」(「ダンテの朗読の後、幻想だがソナタに近い」)は、1836年のヴィクトル・ユゴーの同名の詩に着想を得ており、それ自体がダンテ・アリギエーリの『神曲』の独特な解釈である。詩への応答を提示するという選択は、それ自体が確立された古典のライブ演奏への応答であり、リストとダンテの間に解釈のフィルター層を追加し、叙事詩を短い器楽音楽の範囲に凝縮するというアイデアに憤慨する批評家からリストを守る盾となる。同時に、この枠組みは、リストが自身の個人的な旅行記に記録したものの、より直接的な経験の感覚を提供する。彼の要求の厳しいスコアは、特に地獄への下降部分など、選択されたパッセージに対する印象派的な反応のように聞こえます。この作品のジャンルをファンタジア準ソナタとしてさらに思いついたことで、ユーゴーの悲運の恋人たちと楽園への「霧の道」の描写が響き渡る長い中間部を挿入するための修辞的なスペースが整えられました。

今日、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトに関する最も人気のある物語は、彼を神童または完全に成熟した作曲家として描いていますが、彼は20代の頃にキャリアを築くことを目的とした多くの作品を作曲しました。モーツァルトは、おそらく、上達しつつあるアマチュア音楽家が十分に習得できる楽譜の市場を満たすために、「ああ、母よ」変奏曲 K. 265 を作曲しました。このような変奏曲集は、彼自身の生徒を指導するための教材にもなり、大規模な委嘱や公演の合間にもうひとつの大きな収入源となった。この作品は多くの点で商業的成功の条件を満たしている。原曲に付けられた最近の詩には「きらきら星」などがあるが、モーツァルトの環境では「ああ、あなたは」はポピュラー音楽であり、下品だが慣習的な歌詞が特徴だった。その後、彼はこの作品を、裕福な聴衆の間で流行していた簡素で「華やかな」スタイルに仕立てた。

彼の変奏曲(全部で12曲)も徐々に難度が増し、注意深く聴くと満足感が得られる。各変奏の仕掛けは少なくとも1つの他の変奏に反映されており、シリーズが進むにつれてそれらの相互関係の度合いが増すからである。最初の6つの変奏曲は双子のペアで登場し、4番目の変奏曲はすでに2番目の変奏曲からヒントを得ている。第 5 変奏の意外な半音階は、後に平行短調のより遅い第 8 変奏に再び現れ、第 7 変奏と第 10 変奏も双子のように似ており、やや対位法的で模倣的な隣の変奏と対照的です。最後の 2 変奏では、モーツァルトは以前の多くの展開を要約して、より自由な解釈の構成要素として作り直し、完全にオリジナルの鍵盤音楽でおなじみのパート譜により近いものにすることで、その仕事ぶりを見せています。

ルートヴィヒ ヴァン ベートーヴェンほど伝記的な注目を集める作曲家はほとんどいません。彼の生涯のあらゆる詳細を精査したいという衝動は、彼の作品の質、その永続的な人気、あるいは進行する難聴への興味以上のものから生じています。ベートーヴェンの生涯の終わり近くには、文化ジャーナリズムの人気が爆発的に高まり、解釈批評は、新しい音楽の演奏と出版のビジネスを取り巻く第 2 の産業全体に拡大しました。ベートーヴェンが徐々に公の場での演奏から遠ざかるにつれ、批評家や出版社は文学分析の新たなトレンドを利用し、マーケティングの強化策としてベートーヴェンの意図に関する心理学的解釈を発表した。初期の伝記作家たちも、独自の芸術的視点を独自のセールスポイントとして活用し、売り上げを伸ばすためにベートーヴェンの生涯に関する物語を彼の音楽作品と一致させた。この傾向は彼の死後さらに加速し、少なくとも部分的には、出版社が彼のあまり親しみやすい音楽的発明への関心を高めるためであった。

ピアノソナタ第23番ヘ短調作品57が最初に出版されたのと同じ年に、ベートーヴェンはハ短調の創作主題による32の変奏曲を作品番号として目立たせずに出版したが、これは急速に変化する出版環境において重要な選択であった。作品の規模は小さいものの、ベートーヴェンは、より単純なテーマの変奏曲に似ていると思われる珍しいテーマから、多くの素材を絞り出しています。彼は、これらの「余分な」装飾や細部を一つ一つ分解して、個々の変奏曲の素材を提供し、多くの場合、それらを指導原理としています。最後の拡張変奏曲を除いて、すべて元のテーマの骨組みに厳密に従っています。

市場の力によって、ベートーヴェンのピアノソナタ第23番ヘ短調の4手編曲版に「アパショナータ」という名称が事後的に付けられたものと思われる。この付記されたタイトルは、ベートーヴェンの自筆譜から発掘された鉛筆書きの「ラ・パショナータ」の印を変形したもので、初期の版には掲載されておらず、彼が並外れて感情的な作品を意図していたというイメージを漂わせている。その頃までに、音楽出版社はずっと前から、彼のピアノソナタを、アーティストの魂をのぞき見る並外れて表現力豊かな窓として総合的な評判に浸み込ませていた。このような編曲であれば、この作品ははるかに聴きやすくなっていただろう。なぜなら、外側の楽章には、慎重に測定されたソナタ形式のベートーヴェンのより難しい作品がいくつかあるからである。中間楽章は主題と変奏の連続で、その繰り返しが第4変奏と最後の変奏で第3楽章へと急速に移行する。

by classicasobi