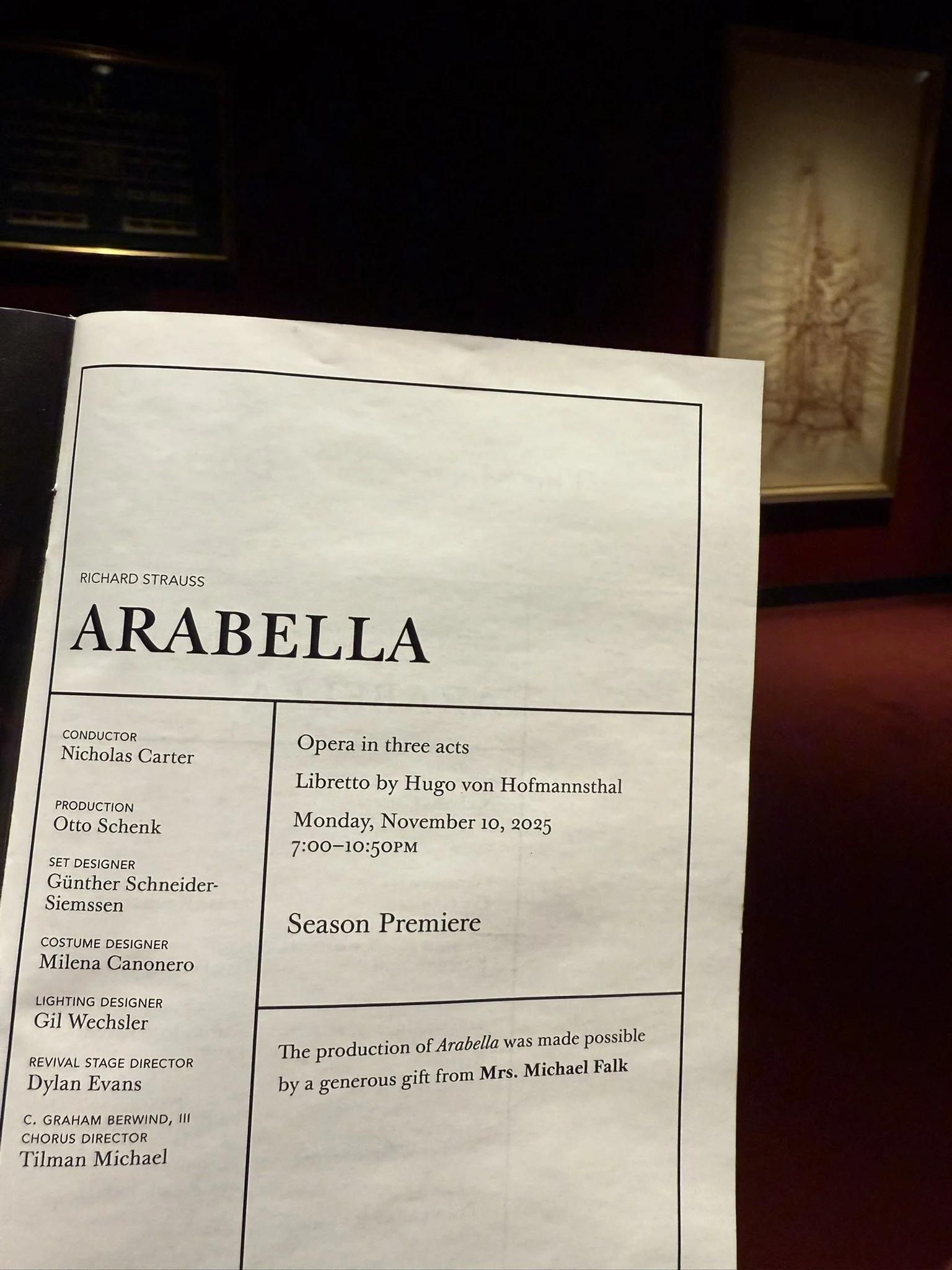

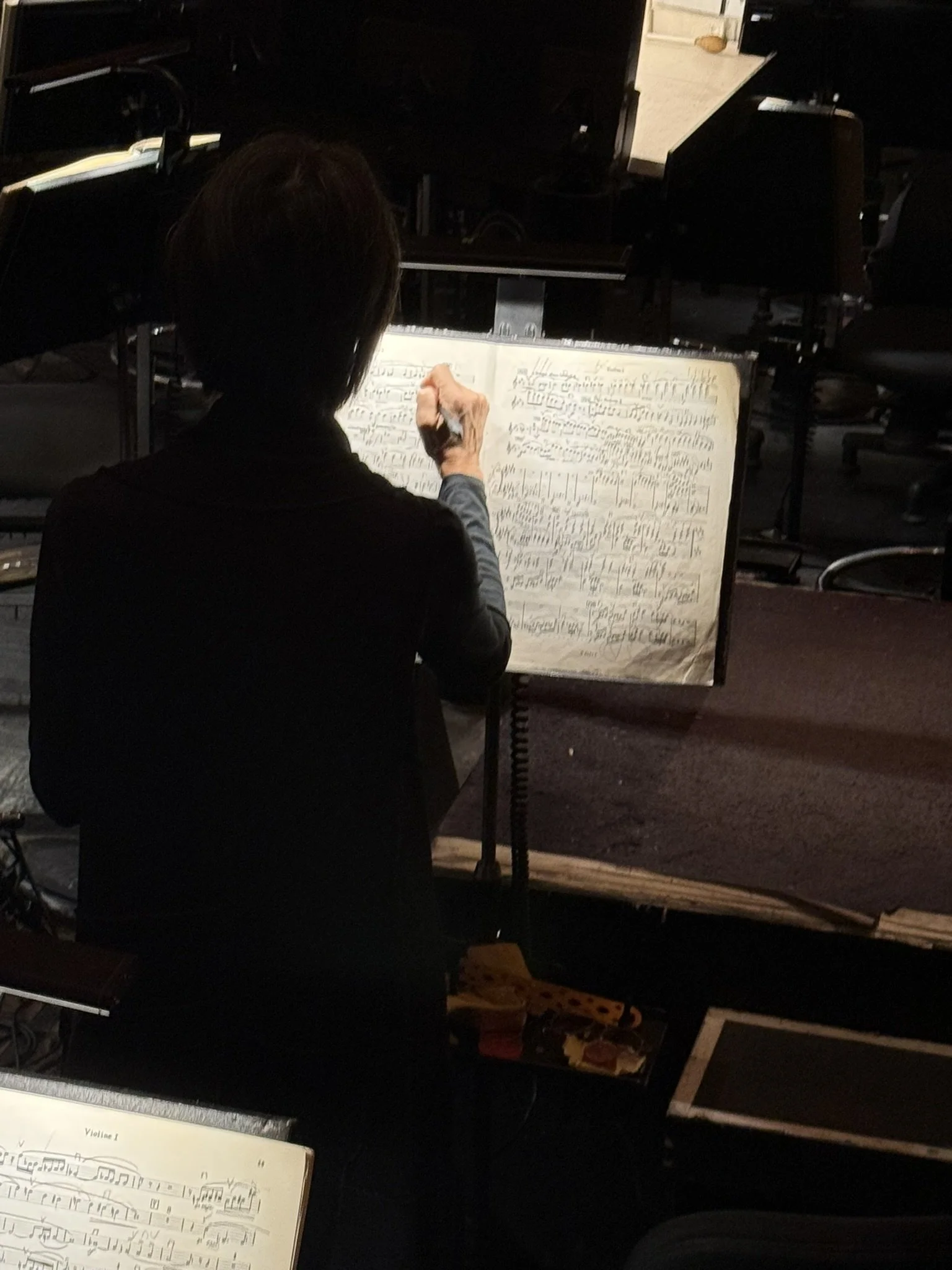

Dr. Strauss's Arabella, which premiered in 1933, started its rebirth at the Met Opera on 11.10.2025. I love it the first time. The excitement and thrill of seeing the work I had been looking forward to for the first time are still fresh, even 11 years later. It's fun to see the completed Maestro vs. Met. It's also fun to see the highly anticipated new work. But the best part is being reunited with the best friends. It’s moving to see Maestro Nicholas Carter (Hamlet and Britten) with his whole body, sending life into Strauss’s music—urging the mighty Met Opera Orchestra, led by the concertmaster, Benjamin Bowman, to sing out and come alive.

All the insights from this season’s productions were coming together on the Met Opera Orchestra. The seeds, planted in each one, have now grown, blending the strengths of all members. Arabella embodied the living spirit of an ensemble growing together—each note a testament to renewal and shared artistry. The orchestra and singers are finding their shared breath — it’s exciting to witness the process of this Arabella getting back its life at the Met.

Rachel Willis-Sørensen, Arabella, since the Countess I've heard, felt Fleming, but I will look for touching her, Arabella, more this time.

Arabella depends on Zdenko, and Louise Alder supports the flow, shaping the charm of the stage. In Act 3, after the scene with Arabella and Mandryka, her voice suddenly filled the Met as if it had taken possession of it. Nice to meet you, Alder.

In Strauss, it is the flow itself that is fascinating, more than the individual arias or set pieces. Even the smallest gestures are imbued with artistry. Within that flow, Tomasz Konieczny(Holander and other Wagner) displays powerful singing and assured technique, especially looking forward to the conversational parts and interactions with the other singers. Karen Cargill is undoubtedly a reliable mezzo-soprano. I have experienced her Wagner and Mahler, but this was my first time hearing her in Strauss. Congrats Julie Roset, since her Handel at Juilliard with Chiriste, debut at Met Opera, wish her continued success in all her future.

"The opera house is not a museum of fossils; it is a place to experience history alive and immediate through music."

彼らの献身のおかげで今、シュトラウスを楽しめているだけではなく、普段耳にする音楽のほとんどは彼らが守り支えてきた音楽で成り立っている。

1933年に初演されたドクター・シュトラウスのアラベラ、1933年初演、が、2025年10月11日、メット・オペラで始まった。11年経った今でも、心待ちにしていた作品を初めて観た時の興奮と感動は新鮮。完成したマエストロ対メットの対決を見るのも楽しい。待望の新作を見るのもまた楽しい。しかし、何より最高の喜びは、親友たちとの再会。マエストロのニコラス・カーター(ハムレット、ブリテンをメットで指揮した)が、全身全霊でシュトラウスの音楽に命を吹き込み、力強いメット・オーケストラに鳴れと、息吹を与える。

今シーズンのプロダクションから得たあらゆる洞察が、メット・オペラ・オーケストラは結実しつつあった。マンソンベイツのエレクトロシンフォニー、ドニゼッティとベッリーニのドラマとスピード、ドンジョバンニの対話など、作品に蒔かれた種は、今、楽員一人ひとりの力を結集し、大きく成長している。アラベラは、共に成長していくアンサンブルの生き生きとした精神を体現してた。一つ一つの音符が、再生と共通の芸術性の証だった。オーケストラと歌手たちが息づく調和を見出す。メトロポリタン歌劇場でアラベラが再び息を吹き返していく過程を目の当たりにするのは、胸が高鳴った。

レイチェル・ウィリス=ソーレンセン、アラベラ。伯爵夫人以来、私はフレミングを感じていたが、今回はもっと彼女に触れてみたい。ルイーズ・アルダーのズデンカ次第で、アラベラは決まる。彼女のキャラが流れを支え、舞台の魅力を左右する。3幕ではアラベラとマンドリョカのシーンの後、彼女の声が突然空間をつかむように広がった。初めましてアルダー。

シュトラウスの魅力はアリアや歌のセットより、流れそのものがおもしろい。どんなに小さな所作にも芸術性が宿っている。その流れの中で、トマシュ・コニエチニー(ホランダーとその他のワーグナー作品でメットできいた)は力強い歌唱と確かなテクニックを披露し、特に会話パートや他の歌手とのやり取りが楽しみだ。カレン・カーギルは間違いなく信頼できるメゾソプラノ。彼女のワーグナーとマーラーはすばらしかった。シュトラウスを聴くのは初めてだった。ジュリー・ロゼは、ジュリアード音楽院でクリスティと共演したヘンデルを昨日のように覚えている。そして今回、メトロポリタン歌劇場デビューを果たした。彼女の今後の活躍を祈ります。

オペラ好きだっておもってるやつらは、彼らの給料は自分が払ってるとおもえ。これからオペラ来る奴らは、一回、頭下げてからこい。おまえらの大好きなフワフワ音楽は、彼らをぱくってるんだぞ。オペラが無くなればそっちもおしまいだ。

歌劇場は化石のコレクションではない。新鮮な歴史の生の姿を音楽で体験する場所だ。