The Philharmonia 80th-2, 10.29.2025, began with Gabriela Ortiz's If Oxygen Were Green, " which was a very different play the orchestra showed; their bowing and instruments, a 21st-century orchestra. Light, water, carbon dioxide, consonance, and dissonance unfolded on scales, forming various ensembles that created a spectral synthesis.

In Beethoven’s Piano Concerto No. 5, the opening chords and the piano’s magnificent cadence unfolded like light across the orchestra. I focused on the bass and cello, from which various tones leaped out in all directions. Principal cellist Tim Hugh, formerly of the London Symphony Orchestra, shaped a deep and tender sound. It was as if God whispered in the shadow of the piano—woodwinds and cello blending in chamber-like intimacy. Within Haydn’s classical grace stirred Beethoven’s passion for freedom, his vision of the future.

Santtu-Matias Rouvali, the Philharmonia’s music director, seemed like a modern Beethoven himself. His control, his sense of ensemble, and the tones that emerged from the orchestra all had distinct shapes, intentions, and colors. Watching the bass on the right, I followed the interplay of horns and flutes—alive, spontaneous, and full of character.

In the Rondo of the third movement, the back-and-forth between piano and orchestra was pure joy. Víkingur Ólafsson, ever the rebel, played with humor and defiance—the essence of Beethoven’s spirit. Their exchanges felt like laughter, like a conversation in opera form, a celebration worthy of the Philharmonia’s 80th anniversary.

Rouvali's conducting, with the rhythms and lyrical dialogue between the high and low sections unfolding to the right and left, was fascinating. It was a raw Philharmonic voice, like when the Berlin Philharmonic performs Bruckner. He loved freedom and discipline. He was a very contradictory person. But this created a dialogue within the orchestra, marking a new chapter in Philharmonia, where the performances of your peers move you with your own heart. That's the hallmark of the Philharmonia. And Rouvali was a Nordic Beethoven. For the encore, Bach organ sonata, quiet prayer.

Sibelius's Symphony No. 5. The off-beat passages, connected by syncopations and ties, and within the partitioned bar, nature, light, and scenery, as well as the dialogue between man and nature, were beautifully and freely depicted. This contemporary piece was like looking through a telescope and a microscope simultaneously. 8/12 is further subdivided into several patterns, almost microtonal. The theme is constantly in flux and developing. Here, too, the bass and cello are clearly distinct, even in their delicate playing. At times, they display unity. The symphony as a whole lacks just a little. That restraint is terrific because it enhances everything.

Unlike Pärt, Sibelius was influenced by Strauss, Debussy, and Schoenberg. Rouvali conveyed his discoveries with a rich, human wealth of joy, anger, sorrow, and happiness. Then, their breathing and love for music go beyond the tones. I felt the pain and happiness in every note they played.

When the first movement ended with a powerful Allegro molto, the audience applauded for a moment, then stopped. Some members of the audience had heard Pärt the previous week.

The soft pizzicato strides andante mosso evoked Beethoven's Ninth, second movement. Their flowing tempo, more like a walk through Central Park, was imbued with the breath of the Philharmonia. Then, Rouvali extended his left arm, indicated the number three, and the third movement unfolded, like a life form shedding its skin. The rhythm propelled the flapping wings, creating the sound as they opened and took flight. Then, the horns sang a swan, rising into the sky. The intricate dialogue between the wind and strings was like a world inside a microscope. Like the expanding cells of life, the sound split, connected, and shone endlessly. Eventually, the cello and flute resonated, and a deep breath emerged, like a whale rising from the depths of the ocean. The seven double bass drumsticks broke like "wave crests." The sublimity of nature and the resonance of the human soul blended into one, and the silence after the final chords.

In 2 days, I most enjoyed the sound of the cello and double bass. The encore, a Sibelius waltz, was memorable. The bass pizzicato, which had been carefully controlled up to that point, was now simple and warm. After the performance, when I got an autograph from principal double bassist Tim Gibbs at the stage door, he told me that the maestro had given different instructions for the encore than usual. Throughout the program, they consistently demonstrated delicate control. However, during the encore, the tone suddenly loosened up, transforming into a free, warm, and friendly sound,

Very Karajan way.

To celebrate the 70th anniversary of its New York debut at Carnegie Hall, London’s Philharmonia Orchestra

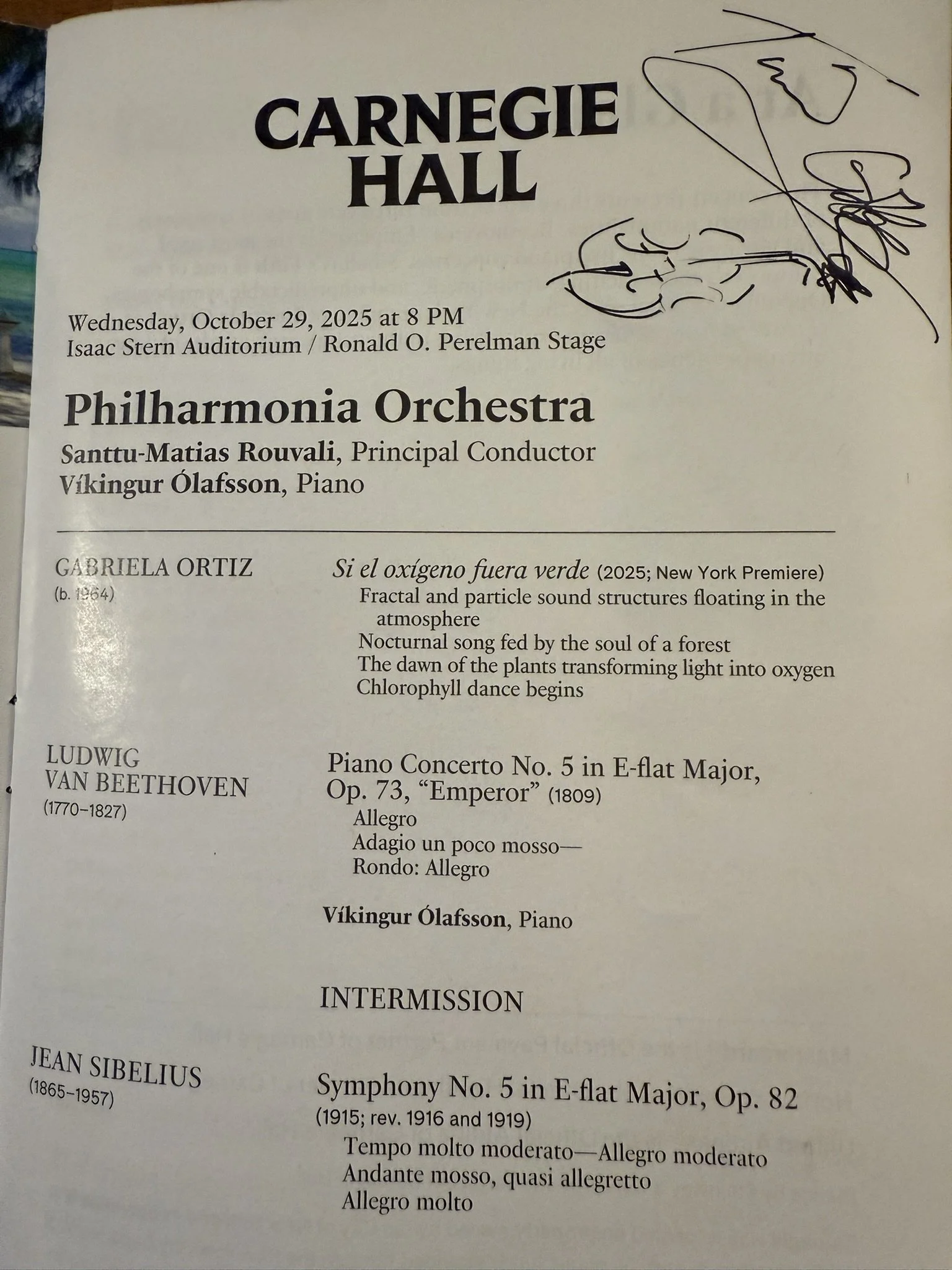

Performers

Philharmonia Orchestra

Santtu-Matias Rouvali, Principal Conductor

Víkingur Ólafsson, Piano

GABRIELA ORTIZ Si el oxígeno fuera verde (NY Premiere)

BEETHOVEN Piano Concerto No. 5, "Emperor"

SIBELIUS Symphony No. 5

1.Tempo molto moderato - Allegro moderato (ma poco a poco stretto) - Vivace molto - Presto - Più Presto

2. Andante mosso, quasi allegretto - Poco a poco stretto - Tranquillo - Poco a poco stretto - Ritenuto al tempo I

3. Allegro molto - Misterioso - Un pochettino largamente - Largamente assai - Un pochettino stretto

フィルハーモニア80周年おめでとうコンサート2回目。10.29.2025 は、ガブリエラ・オルティスのもし酸素が緑色だったらで始まった。友人でアーティストのクロロフィル(光合成に不可欠)に奉げられた。生命の繊細な緑のささやき、どんな環境でも自分を変えて再生し、花開く森を想像したそうだ。オルティスは10代の頃、バルトークの「ミクロコスモス」に出会って以来、まるで新しい窓が開いたそうで、作曲家を目指した。そして、ロンドンで勉強して、バルトークやストラヴィンスキーのリズムの躍動に加え、フラメンコ、ジャズ、そしてラテンアメリカ、アフリカ、インドの音楽からも影響を受け、自身の音楽に取り入れる。

「何かに興味をそそられるものがあれば、それを受け止め、吸収し、非常に個人的なものへと昇華させるのです」と語る。そこがポイントだ。オルティスはあらゆる要素をシンフォニー化する技術を持っているため、逆に世界の特徴を奪ってしまう危険も含まれていると感じた。

昨日と同じオケが、弓の使い方も楽器の鳴らし方も全然ちがう、21世紀のオケだった。光、水、二酸化炭素、協和音と不協和音のスケールが展開し、様々にアンサンブルが組まれ、彼らは13分光合成した。

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンのピアノ協奏曲第5番変ホ長調作品73「皇帝」ではピアノがオーケストラと溶け合ったり競い合ったりする。始めの和音とピアノの華麗なカデンツ。ずっとバスを見ていた。右のバスとチェロを追うと、いろんな音色があらゆる方向に飛び出してきた面白かった。チェロの首席は元ロンドン交響楽団のTim Hughだった。ベートーベンの5番のピアノ協奏曲には、ピアノの影で神がささやく。フィルハーモニアの木管のアンサンブルや、チェロのソロ。室内楽の親密さ。ハイドンの様な古典のスタイルの中で、ベートーベンは自分の情熱を自由に描いている様子が鮮明に見えた。この曲はベートーベンが捉えた未来の姿だ。そして、音楽監督のサントゥ マティアス ロウヴァリはまるでベートーベンだった。こんなにくせのある指揮者はいるのか。そのコントロールや、オケから飛び出してくるアンサンブルや音色が、独特の形と意思と色を持っている。実際、ずっと右のベースを眺めながら、ホルンやフルートの掛け合いを追うと、そのやり取りがはっきり見えてきて楽しかった。3楽章のロンドで何度も繰り返されるピアノとオケのパッセージのやり取りには大爆笑だった。なぜなら、オラフソンは反逆者だからだ。やってくるさびをことごとく裏切る、その諧謔こそがベートーベンの精神。カデンツも3楽章のバリエーションもオラフソンのピアノとオケが交互に豪快にベートーベンの笑い声でフィルハーモニア80周年を祝う、ベートーベンが大喜びで笑い声を響かせていた。

最高だった。それはまるでオペラの様でもあった。オラフソンとロウヴァリとフィルハーモニアのこの演奏は生涯でも忘れられない時間になるだろう。

ロウヴァリの指揮も、どの方向にも発見と裏切りに満ちていた。右と左に展開する高音部と低音部のリズムとリリカルな対話が面白かった。ベルリンフィルがブルックナーを演奏した時のような、むき出しのフィルハーモニアの声だった。ひとりひとりのそれぞれ違う性格のベートーベンだった。彼は自由を好み規律を愛する、とても矛盾した人だ。しかし、それがオーケストラに対話を生みフィルハーモニアの新たな1ページとなる。自分の強い心で音を奏でながら仲間の演奏に感動する。フィルハーモニアの特徴だ。そして、ローバリは北欧のベートーベンだとおもった。

アンコールにバッハのオルガンソナタ。3声部の親密な響き。オラフソンが与えてくれた静かな祈りの時間。

ヤン・シベリウスの交響曲第5番 変ホ長調 作品82は、何度か楽譜を追いながら聴いたが、楽譜が追えない。パッセージはオフビート、シンコペーションとタイで一生つながっている、そして、仕切られたバーの中に、自然や光と風景を人と自然の対話が見事に自由に描かれているのだ。これは間違いなく現代曲だ。彼らの演奏は望遠鏡と顕微鏡を一緒に眺めているようだった。8/12は、さらに数パターンで細分化され、ほぼマイクロトーンに近い。主題は常に流動して発展していく。ここでもベースとチェロは繊細な演奏でもはっきりと違いがわかる。時に全くわからない統合を見せる。シンフォニー全体に少しだけ足りない。その抑制が素敵すぎる。なぜなら、それは全てを引き立てるからだ。

シベリウスはペルトと違い、シュトラウスのサロメも見ているし、ドビュッシーやシェーンベルクに感じた未来を、この作品の中で、自然と個人の視点を描いていると感じた。そして、ローバリは北欧のベートーベンだ。私の発見を、洗練された解釈よりも、人間味ある豊かな喜怒哀楽をありのまま伝えてくれた。そして、音色の向こう側の彼らの息遣いと音楽を愛する気持ちを感じた。彼らの刻んできた音の数だけ痛みと幸せがあると感じた。ファゴットの不思議な歌に弦がうねる部分が一番面白かった。

1楽章が、アレグロモルトの勢いで終わると、客席から一瞬拍手が起こるが、ふたをするように止んだのは、先週ペルトを聴いたお客さんもいたのかなと思った。

2楽章のAndante mosso, quasi allegrettoのピッツィカートの柔らかい歩みは、確かにベートーヴェンの第9の第2楽章のような、自然のリズムを感じた。彼らの、森の小道というよりはセントラルパークを歩くように流れていくテンポの中に、フィルハーモニアの呼吸が宿っていた。そして、ローバリは左腕を広げ指で3を見せ、そのまま3楽章へ、それはまるで、ひとつの生命が脱皮するようだった。刻まれるリズムが羽ばたきの推進力となり、羽が開いて羽ばたいていく瞬間の音響だった。そして、ホルンが白鳥の声となって空へと上昇する。管と弦の細密な対話はマイクロスコープの中の世界。拡大されていく生命の細胞のように、音が無限に分裂し、繋がり、輝いていく。やがて、チェロとフルートが呼応し、海の底から浮上するクジラのような、深い息吹が現れる。7本のコントラバスのバチが「波頭」となって砕け、エルガーのニムロッドを思わせる、自然の崇高さと人の魂の共鳴がひとつに溶け合い、最後の和音の連打によって沈黙が訪れた。

この二日で、私はチェロとコントラバスの響きを一番楽しんだ。特に、アンコールのシベリウスのワルツが心に残る。それまで注意深くコントロールされていたベースのピッツィカートがとても単純でほっとする音色だった。終演後、ステージドアで首席コントラバス奏者のティム・ギブスからサインをいただいた際、ロウヴァリがアンコールで、いつもとは違う指示を出していたと教えてくれた。プログラムを通して、彼らは常に繊細なコントロールを見せていた。けれどもアンコールでは、その音色がほどけ、自由であたたかい響きに変わっていた。