Don Giovanni #6, 10.10.2027 was Met Chamber Solisten. The music was alive—overflowing with vitality. The Met Orchestra drew a stunning distinction between a human being brimming with life and one on the verge of death when the Commendatore was alive and after he was killed. Once focused on the singers, but the orchestra comes in with striking clarity.

The sound direction was so vivid if seeing thier faces in the pit—Seth on flute, Anton on clarinet, Billy on bassoon, the horn section, Cello, and more, they engaged in lively conversations that gave birth to enlightenment. There were so many new discoveries.

Concertmaster, Benjamin Bowman said, “getting better,” and Principal Viola Milan Milisavljević commented, “still heavy in 6th.” Mozart is tough for musician—not only because of Yannick’s many requests, but because Mozart’s music is so profound and full of endless discoveries that constantly surprised.

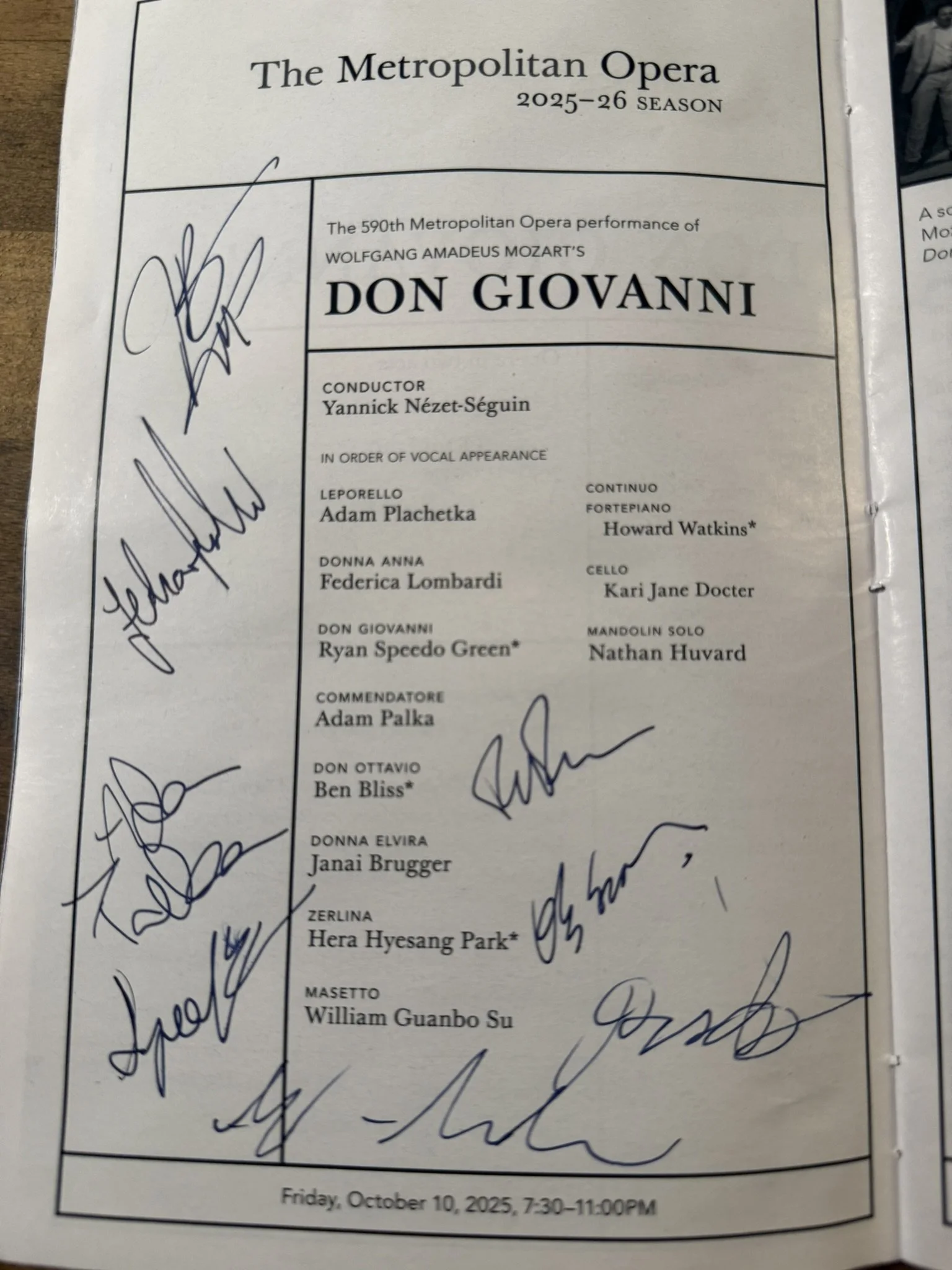

The ideas were fresh and vibrant. Janai Brugger, Elvira, delivered a pure and brilliance, her dynaics without braking the tone. Hera Hyesang Park, in Zerlina’s final aria, shaped Mozart’s simple yet profound with refined and sensitive phrasing. Ben Bliss as Ottavio, a kind of enlightenment, as if he had become like Donna Anna's murdered father. But when he clashed with the fiery Italian diva Federica Lombardi, it was no longer opera—it was a raw, intense quarrel. William as Masetto, as always, was full of rustic, hot-blooded youthful energy.

Speedo Green’s Don Giovanni phrased his aria with generous space between inflections, like the gradual emergence of a photograph from its negative. That’s the creativity of Enlightenment. Each moment drew laughter and tears from the audience. At one point, I stopped watching Plachetka, just to listen.

The Met’s space, through all these moments, unites music and humanity. Recently, in a review that the true essence of opera lies in transcendence. I felt that when flashes of inspiration, discovery, and empathy are deeply shared within the Met Opera—that is Enlightenment. That is the very pleasure of opera: when the consciousness of the singers, orchestra, and audience aligns.

The conductor brings everyone to that point. That shared moment unfolds beautifully on a global scale, with Yannick at its center. From the moment the steam rising from the stage grew thicker, I couldn’t take my eyes off him. The adventure of the Met Orchestra and its artists continues.

メットのドンジョバンニの6回目を見た。1回目からよりブラッシュされたオケのピリオディカルなアプローチはより親密で軽くしゃれたおしゃべりの様。そこに歌手たちの洗練され冗談の数々にメットではモーツアルトの現代性が輝く。はじめから終わりまで音楽は生き生きとし生命力にあふれていた。コマンダトーレが生きているときと、殺されたあとのオーケストラの音の質感はまるで違う。オーケストラは、生命が漲っている人間と、息が絶えようとしている人間の様子を見事に描き分ける。歌手に意識を集中すると、オーケストラの音がより鮮明に耳に届く。

フルートのセス、クラリネットのアントン、バスーンのビリー、ホルン、チェロ……みんなの顔が見えるかのように、音の方向が非常にクリアだった(実際にはピットにいるため見えないが)。シーンごとにまるで別の作品を見せるかのように、演奏者たちは活き活きとした対話を繰り返し、その中から新たな発見とエンライトメントが生まれる。

コンサートマスターのベンジャミン・ボウマンは「getting better」と語り、プリンシパル・ヴィオラのミラン・ミリサヴレヴィッチは「still heavy」とコメントした。演奏者にとっては大変なことだろう。しかし、ヤニックの指示が多いだけでなく、モーツァルトの音楽には奥深さと新たな発見が多く、聴いていて驚きが尽きない。

アイディアは新鮮で瑞々しい。エルヴィーラを歌うジャナイ・バーガーは、subito pianoから声の純粋さと鮮やかさを見事に伸ばす。ゼルリーナの最後のアリアを歌うヒーサンは、シンプルでありながら奥深いモーツァルトの旋律を丁寧かつ洗練されたフレージングで表現する。

オッターヴィオのベン・ブリスは、まるで殺された父のような悟りを見せるが、イタリアの魅力的な女性、フィデリカ・ロンバルディとのやり取りは、もはやオペラの枠を超えた激しい争いに見える。マゼットのウィリアムは相変わらず田舎っぽさが際立つ血気盛んな若者だ。グリーンスピードは抑揚に余白を多く作り、同じアリアでも、写真のネガが徐々に現れるように、音楽の一瞬一瞬を浮かび上がらせる。

このようなエンライトメントは非常に創造的であり、ひとつひとつの出来事が観客の笑いと涙を誘う。あるシーンでは、プラチェトカとヒーサンを見るのをやめ、ただ音に聴き入ってしまった。

メットの空間は、こうした数々の出来事を通して、音楽と人間をひとつにする。最近読んだレビューでは、オペラの醍醐味は「超越性」にあるとあった。それは、空間の中で閃きや発見、共感が深く共有されたときに実感できる。そしてそれを「エンライトメント」と感じられたなら、オペラの醍醐味を味わったことになる。それは、歌手やオーケストラと観客の意識が重なる瞬間だ。指揮者はその瞬間まで皆を導く。

その時間は、グローバル・オーケストラで非常に美しい形で実現されている。そしてその中心にいるのがヤニックだ。ステージの湯気が濃くなり始めたあたりから、ずっとヤニックから目を離せなかった。メットオーケストラとアーティストたちの冒険は、これからも続く。