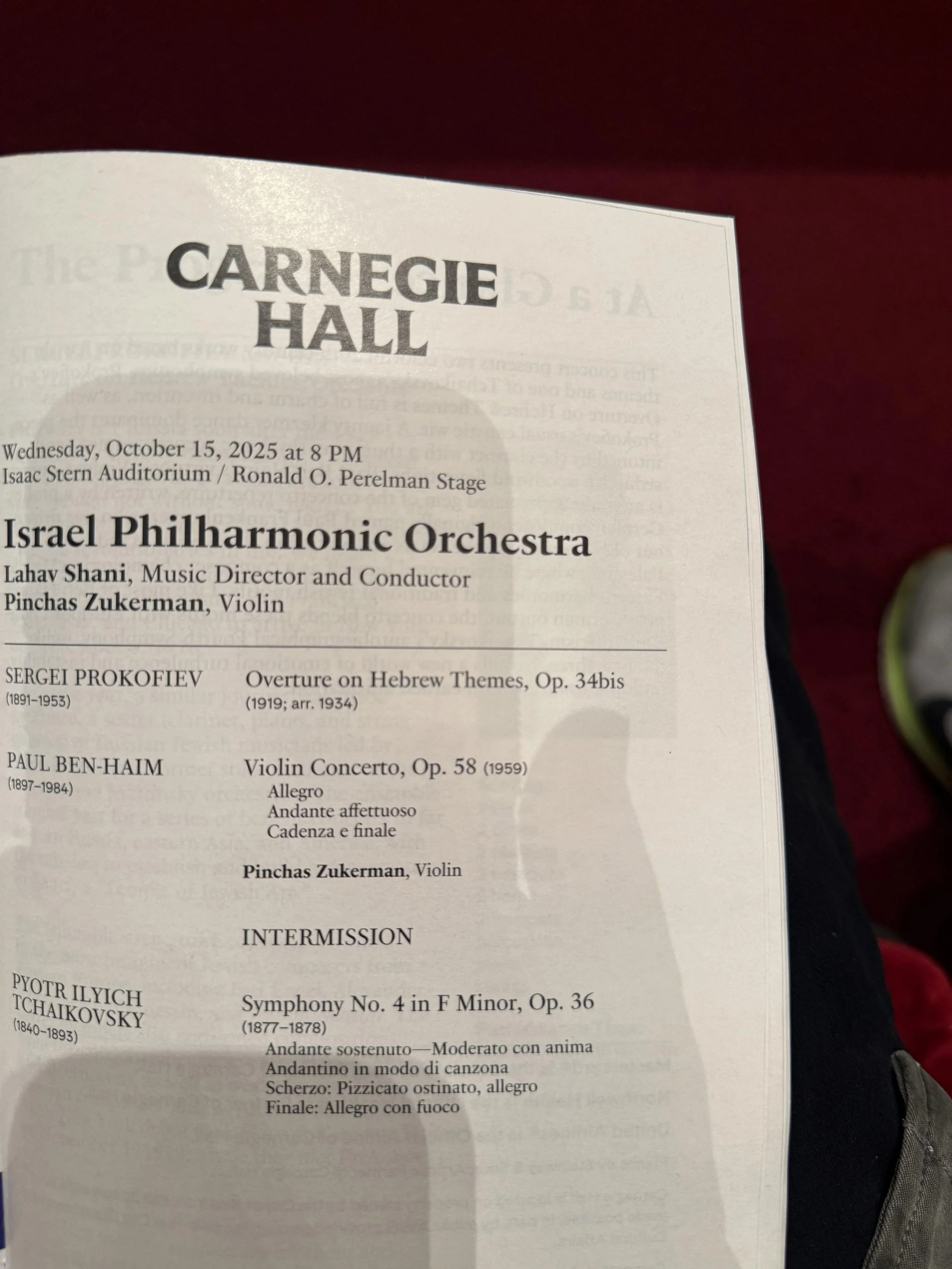

The Israel Philharmonic and Lahav Shani at Carnegie Hall on 10.15.2025. Each one, thoroughly prepared and crafted with exquisite attention to detail, was an absolute joy. This is not only their deep understanding of the music, of the conductor, and of each other, but also the sense that they must exchange ideas, sometimes even clash, and ultimately build something together. I felt that they all spoke the same language, no matter what they were playing. All was playing for the others, and everyone was playing for one.

Prokofiev’s Overture on Hebrew Themes, the uniquely Jewish motifs immediately came to life through the distinctive timbre of the Israeli strings and the vivid wind solos. They gave exactly the sound needed—no more, no less.

The second was Paul Ben-Haim’s Violin Concerto Op. 58, with Pinchas Zukerman as soloist. The power of the first movement was pure, unvarnished strength—no posturing, just the raw creative force of Ben-Haim. Composed in the 1950s, this concerto grew out of Ben-Haim’s escape from persecution in Munich and his encounter with local Arab singers in pre-state Israel. Based on Western symphonic composition skills, it blends different Jewish traditions, habits, and histories into themes, harmonies, and rhythms that are unlike anything else.

In the second movement, Andante, my eyes closed, and the sound drew vivid patterns in my mind. The long cadenza for the violin leading into the third movement was brilliant—elegant and warm in that distinctively Sephardic, Mediterranean way, with colorful wind solos interwoven. The hearts were connected through the technique, creating something profoundly real.

Shani, on the podium, was always calm—not simply following the score, but attuned to the hearts of the orchestra. I felt how deeply they understood one another, how much they pushed each other to greater heights. Zukerman said that he has been familiar with the piece since 9! They played an arrangement by Shani of a movement from Ben-Haim’s Symphony No. 2 as an encore. The Sephardic breath again carries the Mediterranean breeze.

The second half was Tchaikovsky’s Symphony No. 4. It wasn’t a storm, nor an acrobatic display of extreme tempo contrasts, nor a lament soaked in sorrow. It focused on how to face that suffering. It was unlike any Tchaikovsky I’ve heard before—the form itself seemed to rise directly from the score. The interpretation was perfectly calibrated to fit Carnegie Hall’s acoustic: a membrane of strings in the foreground, a layer of winds behind it, with timpani and percussion brilliantly articulated.

There was a clear logic behind their phrasing and flow. No one was desperately trying to keep up or lose in their own way. Everyone understood and agreed on what they were doing, and yet it wasn’t about presenting a finished idea—it was alive, immediate, as if Tchaikovsky’s story were their own. It wasn’t the pressure, manner, or sound of Wien or Berlin. It was a Tchaikovsky that only Israeli and Shani created, in its most radiant form.

The Israel Philharmonic's second movement was the slowest tempo I’ve ever heard. Yet, it never felt slow—each sound had physical presence, filling the space visually, and their control of tone and color was astonishing. I honestly don’t think I’ve ever heard Vienna or the Concertgebouw give a flawless performance on the first night at Carnegie.

And the Israel Philharmonic sings very well. They know how to tell a story. Tears flowed, and I could not find my handkerchief. Even as my vision blurred, the sound’s direction was laser-sharp. The timpani had perfect skin and sticks. The trumpet, positioned in the back right, played its theme repeatedly with a clear, ringing tone, perfectly balanced with the horn on the left. The tuba and trombones had sharply defined contours. Yet despite this clarity, their storytelling was never didactic or overexplained.

In the third movement, the pizzicato strings popped vividly from every direction with incredible resolution, and the woodwind ensemble in the trio sparkled with life. In the fourth movement, I watched Shani. His way of drawing out the orchestra was utterly different from Barenboim or Mehta, and his Tchaikovsky was unlike any I’d ever heard. It was spontaneous, colorful, and compelling—a truly rare.

I almost didn’t go for reasons unrelated to music, but after studying Ben-Haim, I realized I couldn’t speak about it without hearing it live. I’m so glad I was there. It turned out to be one of the most remarkable musical experiences of my life.

They dedicated the program to Carnegie Hall by thier only way. Amazing.

10月15日、イスラエル・フィルとラハフ・シャニがカーネギーにやってきた。プログラムはプロコフィエフ、ベン・ハイム、そしてチャイコフスキー。どの曲もとてもよく準備され、細部まで作り込んであって最高に楽しかった。そしてどの演奏にも彼らが作品をよく理解していて、指揮者と仲間たちをよく理解しているだけではなくて、アイディアを交換し合ったり、時には対立したりして、みんなで作り上げてきたのがよくわかった。彼らはどの曲を演奏しているときも同じ言葉を話すのがよく分かった。1人はみんなのため、みんなは1人のために演奏していた。セルゲイ・プロコフィエフのヘブライの主題による序曲では、早速、ユダヤ独特の主題をイスラエル独特の弦楽器の音色、管楽器の短い主題のソロが鮮やかに演奏された。彼らは必要な音色を必要な分だけ演奏する。2曲目、パウル・ベン=ハイムのヴァイオリン協奏曲 Op.58は、ソロをズッカーマンが演奏した。1楽章の力強さは裸の力だった。恰好つけない。ありのままのハイムの創造力。ミュンヘンから迫害を逃れ建国前のイスラエルで、マーラーなどの作曲力をベースに現地で知り合ったアラブの歌手に曲を書き、1950年代に発表されたバイオリン協奏曲。同じユダヤでも異なる、習慣や歴史のブレンドから生まれたテーマや和声、リズム。2楽章のアンダンテはただ目をつむり彼らの音が繰り広げられる模様がはっきり心に浮かぶ。3楽章にかけて、バイオリンの長いカデンツァがかっこよかった。セファラディの地中海独特の優雅で暖かな弦楽器のアルコに管楽器の鮮やかなソロが織り込まれていく。主題やブリッチ、または展開、コーダと構成を感じさせない。心と心が技術でつながったとてもリアルな演奏だった。指揮者のシャニは常に、落ち着いていて、でも楽譜よりも、オケの人たちの心に寄り添っている気配を感じた。彼らは本当によく理解し合い、お互いを高め合っている仲間だと実感する。協奏曲のあと、ハイムの交響曲2番の3楽章の一部をシャニが編曲したものを演奏してくれた。先ほど少し現れたセファラディの主題だ。地中海の風を感じた。後半のチャイコフスキーの交響曲第4番。嵐の様な演奏では全くなく、緩急をつけたアクロバットでも全くなく、苦悩を切々と訴える哀れな演奏でもなく、その苦悩とどう対峙するかに焦点が当てられていた。彼らの演奏は本当に独特だった。スコアからそういう形が浮かんでくるのだ。よく抑制され、カーネギーの空間で丁度良くなるように調整されていた。手前に弦の膜があり、その後ろに管のレイヤーがあって、ティンパニやほかのパーカスも鮮やかだ。流れには彼ら独特の理解があり、ひとつひとつに納得がいく、必死に食らいつく人も、一人だけ別な世界の人もいない、みんなが理解していて、納得して演奏していたが、既に出来上がったアイディアを披露するのではなく、一瞬一瞬に現実味があってまるで自分のことのようにチャイコフスキーを聴いた。ウィーンやベルリンの様な圧力や節回しや音色ではなく、彼らにしかできないチャイコフスキーを最高の状態で味わった。2楽章はこれまで聴いてきた中でも、イスラエルのテンポは遅かったが、遅いと感じない、それぞれの音の存在に確かな実態があり、空間にビジュアライズされ、しかも響きや音色もコントロールしていた。なんでそんなことが出来るんだろうというレベルで演奏していた。ウィーンやコンセルトヘボウでさえ、カーネギーの初日に完璧な演奏など見たことがない。しかも、イスラエルフィルは歌がうまい。語るのがうまい。涙が止まらないのにこういう時はハンカチが見つからない。非常にはっきりした音の意識の中で、目の前はぼんやりしているが、音の方向はレーザービームの様にクリアだ。ティンパニは革もスティックもばっちりだ。右奥のブラスもトランペットが何度も主題を鳴らすが、よく通るしっかりした音色。左のホルンとの距離感もばっちり。チューバとトロンボーンの音色も輪郭がはっきりと伝わってくる。なのに彼らはストーリーを語るのがうまい。要は少しも説明的ではない。3楽章は弦のピッツィカートがいろんな方向からものすごい解像でポンポン飛び出してくる。トリオでは木管のアンサンブルが鮮やかに繰り広げられる。4楽章はシャニを見ていた。バレンボイムやメータとは全く違う引き出し方をするし、チャイコフスキーは今まで聴いたどの演奏とも似ていなかった。こんなにお互いが自発的で色彩溢れる音色と説得力のある独特の演奏は久しぶりに聴いた。今回は人生で初めて音楽以外の理由で行くか迷ったが、ベンハイムを勉強してみて、知らないのに何が言えるんだろうと思っていくことにして、よくわかったので本当によかった。行って後悔することもあるが、今回は人生でも最高の音楽体験ができた。