Gaetano Donizetti’s La Fille du Régiment, which premiered in 1840, opened at the Metropolitan Opera. Marie, an orphan raised by a French army regiment, treasures the bond she shares with her “fathers” in the regiment and energetically serves as their cook. A village boy who once saved her life falls in love with her and confesses his feelings—but just then, her mother appears, revealing that Marie is actually of noble birth, and she is taken away.

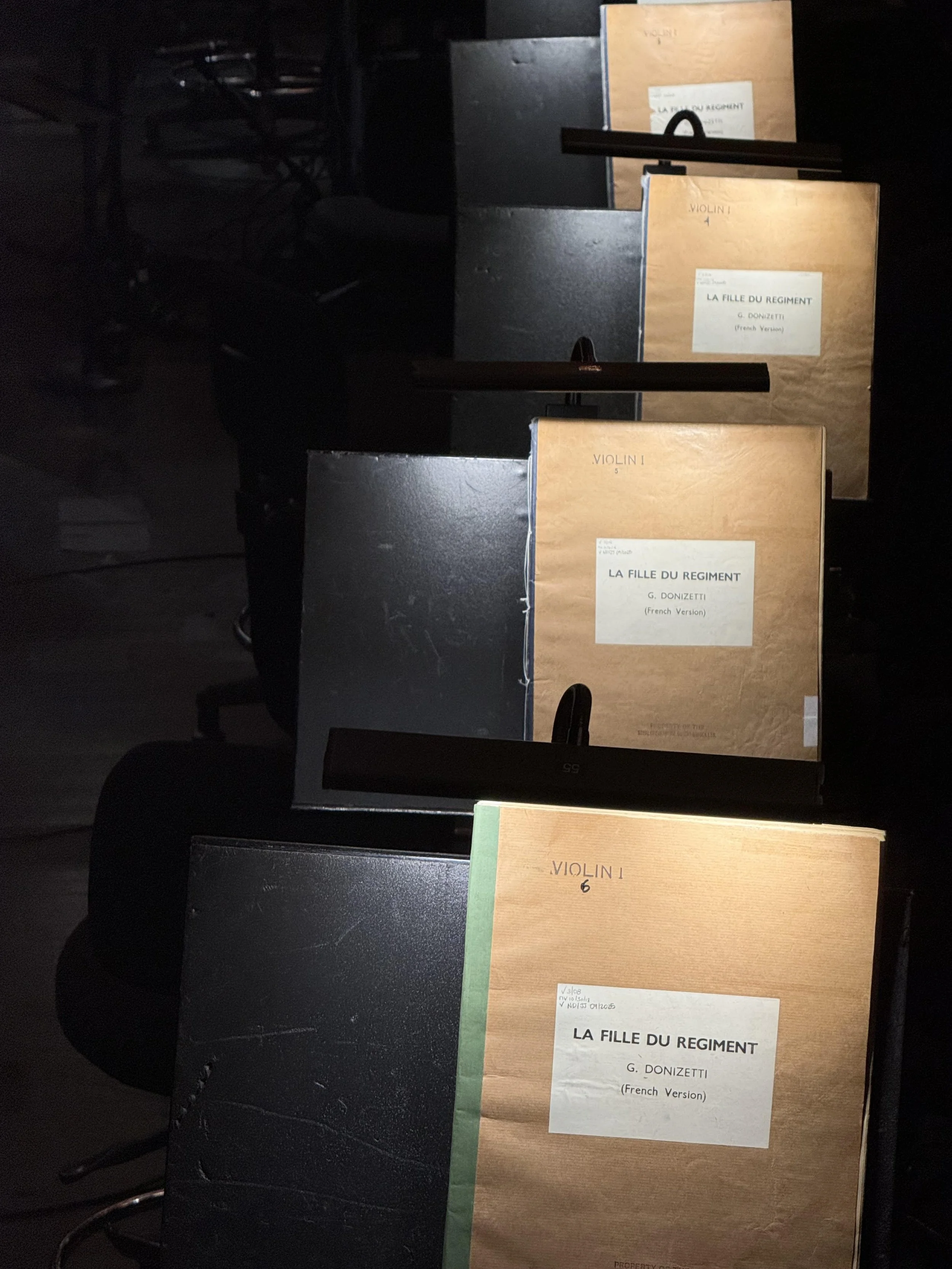

As the curtain opens and the overture begins, conductor Giacomo Sagripanti leads with refined and flexible gestures. Concertmasters Angela and Benjamin, who finished Don Giovanni and Kavalier, share the stands. The strings flow with a legato unlike Mozart or Bellini—light, supple, and smooth as silk. Under Sagripanti’s elegant brushwork, the vivid colors of the Met Orchestra spread across the canvas. On an autumn night in New York, a live fresco seems to be painted right before our eyes.

Seth’s flute sound, cool and platinum-like in Mozart, becomes lighter and more lyrical in Donizetti. Jennifer’s piccolo adds brilliance to the military atmosphere. Near the end of the overture, Maestro subtly quickens the tempo, and the Met Orchestra rides the wave all the way through, earning a burst of applause. In 1840, Donizetti was already blending voice and orchestra with remarkable intimacy.

After the overture, the villagers’ and soldiers’ chorus bursts to life, both vocally and dramatically. Erin Morley, singing Marie, is a delight from the moment she steps onstage. Her presence, acting, and singing are fully devoted to the character. Every aria is crafted with care; even the tiniest high note goes straight to the heart. Whether soft or full, her phrasing is thoroughly thought out and modern in its subtlety.

During her first aria, “Chacun le sait,” she hilariously folds three pieces of laundry with perfect timing as she sings—an uproarious moment. Morley embodies a mischievous, boyish heroine.

Tonio, the village boy, is Lawrence Brownlee, one of today’s great tenors, now a seasoned performer. His easy stage presence and bright, fresh voice charm the audience, who reward him with loud applause. From the upper side seats of the Met, bursts of laughter ripple through the house.

When Marie begins her noble education under the Marquise, the comedy intensifies. Benjamin’s broken violin with perfect control—is followed by Marie’s number, creating two moments of comic brilliance. It’s the kind of sublime silliness that only top-level artistry and musicianship can make so liberating.

Marie's each duet with English horn, Pedro Díaz and Cello, Rafael Figueroa becomes a moment to keep in treasured album.

The real showstopper of this production is the Duchess of Crakentorp: the role is played by none other than comedian Sandra Oh. She was on a completely different wavelength from the trained chorus and singers. Her rustic yet pretentious demeanor instantly pulled the audience into the world, as if a painted scene had suddenly come to life.

Some female singers’ voices were slightly amplified through speakers. “Would you put the freshest fish in a microwave?” This is why we come to the Met—to hear live, unfiltered sound. Orchestra seats should be entirely acoustic. Even from the back, the difference is striking.

Lastly, I was happy to see Susan Graham and Erin Morley share the same stage at the Met.

1840年初演されたドニゼッティの連隊の娘がメットで初日を迎えた。フランス軍の連隊に孤児として育てられたマリーは軍の仲間が全員父さんで育ててもらった恩をとても大切していて元気に食事係を務めている。そこに彼女の命を救った村の少年が恋をして告白をするが、母親が現れ、マリーは実は貴族の娘だということがわかり連れていかれるという話。幕が上がり序曲が始まる。指揮者のジャコモ・サグリパンティの端正で柔軟な指揮のもと、ドンジョバンニとカバリアが終わったコンサートマスターのアンジェラとベンジャミンが譜面を共にする。弦のレガートはモーツアルトともベッリーニとも違う。軽くてしなやかでシルクの様にスムーズに走る。サグリパンティの筆遣いと色鮮やかなメットオーケストラの音色がカンバスに広がる。秋のニューヨークでライブでフレスコ画が目の前で描かれていく。セスのフルートの音色もモーツアルトのプラチナのような冷たさと硬さが、ドニゼッティでより軽くリリカルな音色に。ミリタリーのムードに欠かせないのはピッコロだが、ジェニファーの音色も冴えている。序曲終盤で、マエストロはほんの少しテンポを上げ、メットオーケストラは最後までスピードにのって演奏仕切ると盛大な拍手。1840年のドニゼッティは歌と管弦楽がより親密にブレンドしている。序曲後の村人や連隊の合唱の声も演技もいきいきしている。マリーを歌うエリンモーレイは出てきた時から面白い。彼女の気配と演技と声の全てがマリーに注がれている。どの箇所のアリアも、丹念に仕上げていることがわかる。ほんの少しのハイピッチも心の中心にすっと入ってくる。小さくても大きくても、豊かでも心細くても、モーレイの歌唱には考え抜かれた最新のフレージングが盛り込まれている。と、祖国と勝利が私のリフレインとはじめのアリアを洗濯物を3枚、物凄くうまくたたみながら歌う様子に爆笑しながらそう思った。少年の様なお転婆少女を歌うモーレイ。村の少年はフローレス・ブラウニー。彼も成功したテノールの一人だが、今はベテランに差し掛かり、余裕のある演技と歌唱。お転婆な軍の娘に恋する村の少年の豊かですがすがしい声にお客さんは拍手喝采。メットの広い会場から、特に後ろの横の席から、よく笑いが起こっていた。伯爵夫人に貴族の娘の教育を受け始めるマリー。壊れたバイオリンを完璧なコントロールで演奏するベンジャミンの後に続くマリー。この2つの卓越したお笑いがオペラの超越である。物凄くくだらないことを最高の技術と音楽性で、人々の心をあっという間に解きほぐしてしまう。イングリッシュホルンと、チェロとのデュエットも、大切なアルバムに納めたくなる一コマとなる。このプロダクションの一番すごいのは、クラッケントルプ公爵夫人。貴族社会の象徴的なコメディ役を本物のコメディアン、サンドラ・オーが出てきた。鍛えられた合唱や歌手の演技とは比較にならない。発する言葉と動きが田舎丸出しの気取った態度。お客の心をつかむエネルギーとスピードが全然違う。出てきた瞬間、彼女は緊張していたがお互いすごく新鮮だった。途中会話になる部分で、女性歌手の一部の声をスピーカーで少しだけアンプリファイさせていたのがすごく気になった。隣のお客さんと、物凄く新鮮な魚を電子レンジに入れますかと話した。メットにこないと生の音を味わえないからくる。オーケストラ席は全て生でやってください。一番後ろの席でもすごい異質に感じる。最後にスーザングラハムとエリンモーレイが同じステージに立ったのを見たのは感激した。