Reference note,

Two years ago, the Berliner Philharmoniker graced the Carnegie Hall stage on its first American tour with conductor Kirill Petrenko. “Even at the very top of the [orchestral] field, playing this spectacular—this virtuosic, colorful, confident, unified and committed—is vanishingly rare ... a master class,” raved The New York Times. The esteemed ensemble now returns for three consecutive performances, beginning with this anticipated Sunday afternoon concert that features Vilde Frang as soloist in Korngold’s Violin Concerto. The program also includes Rachmaninoff’s evocative Isle of the Dead and Dvořák’s Seventh Symphony.

11.17.2024

Berliner Philharmoniker

Kirill Petrenko, Chief Conductor

Hilary Hahn, Violin

Program

RACHMANINOFF Isle of the Dead (1908)

KORNGOLD Violin Concerto

DVOŘÁK Symphony No. 7

Streaming Archive from Berliner Philharmoniker Digital Concert Hall

セルゲイ・ラフマニノフ 1873-1943

死の島、作品29

丹精込めた職人

演奏家や聴衆に愛されたラフマニノフは、長年、音楽知識人からロマン主義の時代遅れとして嘲笑されてきた(コルンゴルトも同様で、彼のヴァイオリン協奏曲もこのプログラムで演奏されている)。21世紀の今、彼が非難されていた反動主義者や大衆迎合者ではなく、当時のセリアリズムと新古典主義の両方を拒否し、ロシアの伝統を守りながら現代の聴衆を開拓した、独自の職人であり、技術的完璧主義者であったことは明らかである。彼は、ソナタ形式の古典的な原則とそのバランスのとれたコントラストを、その外面的な痕跡を残しながらも、厳密な雰囲気の統一に置き換えた。

ポーの反響

ドビュッシーやラヴェルと同様に、ラフマニノフはエドガー・アラン・ポーに触発され、その詩「鐘」を巨大なカンタータにしました(彼は常にこれが最高の作品だと思っていました)。ポーの「作曲哲学」は、ラフマニノフ自身の作曲原則と並行していました。「各作品はクライマックスを中心に構築されています。音の流れ全体が計算され、それぞれの内容と形式が明確に段階的に変化し、クライマックスが完全に自然に感じられるようにする必要があります...それは最後の物質的な障害からの解放として来なければなりません...」ラフマニノフが「計算された」「段階的な」デザインの統一性を強調したことは、単一の「音」が「先入観のある効果」につながるというポーの主張に驚くほど近いものです。ポーと同様に、ラフマニノフはロマン主義的に自発的に見えても、見事に考案され「先入観のある」暗い感情の世界を創造しました。

音楽について

死者の島は、これらの原則を反映しています。雰囲気は全体的に重苦しく、作品は巧みに調整された一連のクライマックスを中心に構築されています。音楽には、中世の死の儀式の聖歌である怒りの歌が取り入れられています。これは、ラフマニノフがパガニーニの主題による狂詩曲や鐘などでも使用したものです。最初は幽霊のような断片としてテクスチャーの中を漂いますが、徐々に執拗に、完全に形作られ、作品を支配するようになります。

音楽的な「夢のイメージ」

ラフマニノフの催眠的な音詩は、棺を運ぶ小さな船と不吉な島に到着した白い服を着た謎の人物が描かれた、アルノルト・ベックリンの絵画「死者の島」からも直接インスピレーションを得ています。ベックリンが「夢のイメージ」と呼んだこの絵画は、非常に人気があり、ヨーロッパ中に複製が登場しました。ラフマニノフは 1907 年にパリでこの絵画を見ました。 1909 年に『死の島』を作曲し、モスクワで初演を自ら指揮したときも、それはまだ彼の心に鮮明に残っていた。彼が最初に見たのは白黒の複製だったが、カラーのオリジナルを見たとき、彼は落胆した。魔法が解けてしまった。あまりにひどく、彼はこうコメントした。「最初にオリジナルを見ていたら、『死の島』を作曲していなかっただろう。白黒のほうが好きだ」

詳しく聴く

曲は、水の中のオールを思わせるオーケストラの奥深くで繰り返されるモチーフで始まります。音楽は容赦なく盛り上がり、時折静かになっては再び盛り上がり、悲しげな弦楽器と渦巻く管楽器が響き、衝撃的なクライマックスへと盛り上がり、その後は薄れて、トランキーロで第 2 セクションが始まります。第 2 セクションは第 1 セクションよりも叙情的で、弦楽器は情熱的に盛り上がり、金管楽器は Dies irae のテーマに後押しされて、もう 1 つの壮大なクライマックスへと盛り上がります。作品は、冒頭の音楽が絶妙にぞっとするような形で戻ってきて終わります。

エーリヒ・コルンゴルト 1897-1957

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品 35

新しいサウンドの発明

ハリウッド黄金時代の移民作曲家の歴史は、その複雑さと奇妙さにおいて魅力的です。それは、アメリカ移民の経験が最も効率的で刺激的な例ですが、激しい論争も引き起こしました。ハリウッドの初期の作曲家の多くは、エーリヒ・コルンゴルト、ハンス・アイスラー、エルンスト・トッホ、フランツ・ワックスマンなど、ナチスの弾圧から逃れてきた移民だった。(大きな例外は、それ以前に移民した多作なマックス・シュタイナーだ。)確かに、ハリウッド音楽は基本的に亡命者の発明であり、コルンゴルトはその最も初期で最も革新的な巨匠の一人だった。

アメリカは、ファシズムから逃れるこれらの作曲家にとって避難所となっただけでなく、最も魅力的な神話、つまり、本格的なコンサート音楽ではほとんど聞いたことのない(そして今でも珍しい)名声と富を提供する架空の楽園、ハリウッドを提供した。これらの亡命者は、反ユダヤ主義と厳しい締め切りのプレッシャーに対処しながら、永続的な美学を作り上げました。彼らはまた、映画音楽を浅薄で堕落したものと非難するクラシック音楽界の軽蔑にも直面した。皮肉なことに、ナチスがコルンゴルトとその同僚を中傷するために使った言葉とまったく同じだったが、はるかに致命的な文脈で使われていた。(今日、その体制はしばしば映画音楽のコンサートをプログラムすることで生き残っている。)

夢のような魅力

同じく亡命者のアルフレッド・ヒッチコック(過小評価されている伝記映画「ウィーンのワルツ」でシュトラウス家のワルツのコルンゴルト編曲を使用)と同様に、コルンゴルトは映画をオペラの新しい形式と呼んでいました。彼は、映画音楽は最高の状態ではコンサート用の楽曲として通用すると信じており、彼の最高のコンサート用楽曲の多くは映画音楽に基づいています。今日最も人気があるのは、フアレス、アンソニー・アドバース、王子と乞食、そしてアナザー・ドーンから素材を借用した官能的なヴァイオリン協奏曲です。コルンゴルトのメロディーは、交響曲の構造の中で互いに影響し合いながら、夢のような魅力と規律ある豪華さを保っています。 (コルンゴルトは映画自体についてほとんど幻想を抱いていなかった。映画俳優としてのキャリアの終わりごろ、ある批評家が彼の映画音楽の質が低下していると不満を漏らしたとき、彼はアメリカに来たばかりの頃は英語があまりにも不完全で、俳優がスクリーンで何を言っているのか分からなかったと答えた。しかし今は分かるのだ。)

音楽について

ヤッシャ・ハイフェッツは1947年にこの作品を初演し、熱狂的な拍手喝采を浴び、同年ニューヨーク・フィルハーモニックとカーネギー・ホールで演奏しました。この作品はニューヨークのクラシック音楽の知識層から冷笑され(「金よりも穀物」、「ハリウッド協奏曲」)、ハイフェッツは長年この曲を演奏する数少ない人の一人でした。しかし1980年代以降、この曲はルネッサンスを迎え、イツァーク・パールマン、ギル・シャハム、ヒラリー・ハーン、アンネ=ゾフィー・ムターなど多くのアーティストが支持しました。

伝統的な 3 つの楽章で構成されており、2 オクターブ上を舞い上がるメロディーが特徴のソナタ形式の第 1 楽章で始まり、夢のような 3 部メロディーに基づくロマンスに流れ込み、変奏とソナタ形式を組み合わせた驚くほど巧みなフィナーレへと急上昇します。全体を通して、オーケストラはコルンゴルトの必須条件であった豊かさときらめきを提供し、特に魔法のようなパーカッション セクションがそうでした。

「演奏するのが素晴らしい」

この演奏のソリストであるヒラリー ハーンは、この協奏曲を「若々しい作品ですが、バイオリニストの長所を生かした非常に具体的できらめくディテールがあり、演奏するのが素晴らしい」と考えています。オーケストラにとっては刺激的ですが、個々のパートが難しいため挑戦的です。フィナーレでは、「テーマは本当に陽気な性質を持っています。ビート自体は速くありませんが、ビートの真ん中で起こることが勢いを与えています…そして、どんなテンポで演奏しても、常に前進しているように感じられます…[コルンゴルト]は、この安定したリズムの中にこれらの名人芸のパートを加えているので、突然、バイオリンが低音から非常に高い音に変わります…その動きは、一種のロックンロールだと思います!」

アントニーン・ドヴォルザーク

交響曲第7番ニ短調作品70

画期的な交響曲

ドヴォルザークの第7番は、一般的に、作曲家の9つの交響曲の中で最も優れたものとされています。この作品は、第8番ほど魅力的ではなく、常に人気のある第9番(「新世界より」)ほどドラマチックではないにもかかわらず、この評価が表明されています。ドナルド・フランシス・トーヴィーは、第 7 交響曲をシューベルトのハ長調交響曲やブラームスの 4 つの交響曲と並べて「ベートーヴェン以来、この芸術形式の最も偉大で純粋な例の 1 つ」と位置付けました。

ドヴォルザーク自身、この作品を画期的な作品とみなしていました。この作品はロンドン・フィルハーモニック協会 (現在のロイヤル・フィルハーモニー協会) の委嘱によるもので、同協会は 1884 年にドヴォルザークを名誉会員に招き、新しい交響曲を作曲しました。これはドヴォルザークが委嘱された唯一の交響曲であり、明らかに彼にインスピレーションを与えました。彼は「世界を動かす」交響曲を作曲しようと決意し、真剣に作曲に取り組み、1885 年に自ら初演を指揮しました。

尊敬されるために

この作品は「悲劇的な」交響曲という評判を得ていますが、感情の多様性は実際にはこの呼び名を正当化するものではありません。確かに、第 1 楽章と最終楽章には悲劇的な要素があり、これはおそらくドヴォルザークが最近母親を亡くした悲しみによるものでしょう。形式上の洗練さとデザインの大規模さは、より意図的なものであり、初期の (そして非常に人気のある) 作品の民俗学的な「ボヘミアン」的視点から脱却しようとする試みでした。ドヴォルザーク自身が認めているように、ニ短調交響曲はヨーロッパの音楽界で「尊敬される」存在になろうとする彼の試みを表していました。

ドヴォルザークの交響曲におけるモデルはブラームスだったようです。彼はブラームスを深く尊敬しており、ブラームスの第 3 交響曲をピアノで演奏するのを聞いたことがあります。第 7 交響曲、特に第 1 楽章の第 2 主題は、ブラームスのピアノ協奏曲第 2 番の緩徐楽章の有名な主旋律とよく比較されます。しかし、ブラームスの影響はおそらく誇張されている。ニ短調交響曲はドヴォルザークの通常の作品ほど明るく陽気ではないかもしれないが、その音と感性は紛れもなく彼自身のものだ。トーヴィーは、この作品の異例の形式的な強さにもかかわらず、ドヴォルザークの独特の構文の最高の見本を提供しているとコメントし、それを最もうまく表現した。「数え切れないほどの後付けの考えに分岐する長く曲がりくねった文章」

音楽について

交響曲は、低弦楽器のアイデアで始まり、すぐに悲劇的な雰囲気が醸し出されます。この緊張感に満ちた切迫したテーマは、第 1 楽章 (第 2 テーマ グループが広範囲にわたるにもかかわらず) を支配し、展開部と再現部で英雄的な様相を呈します。コーダでは、音楽が華麗な結末に向かっているように見えますが、再び楽章を悲しみに引きずり込みます。

第2楽章は、トーヴィーなどが賞賛する、楽しく「曲がりくねった」アイディアを提示する。ハイライトの中には、高揚するホルンのメロディー、ワーグナーのトリスタンへの物憂げな言及、そしてどこからともなく現れたように見えるにもかかわらず、楽章の歓喜の感覚を要約する短く感動的なクライマックスがある。

魅力的なスケルツォは、この断固とした「シリアス」な交響曲の中で、ドヴォルザークの人気の「スラヴ舞曲」ジャンルに最も近いものである。これは、主に葬送行進曲の旋律に基づいた、第 1 楽章よりもさらに緊張感のあるフィナーレの理想的な引き立て役です。ただし、ここでも対照的な田園的な賛美歌が、ドヴォルザークがチェコの本能を完全に抑えきれていないことを明らかにしています。最後は、輝く光によって影が消え、ドヴォルザークの 9 つの交響曲の中で最も輝かしいエンディングの 1 つであるニ長調の神格化が行われます。

SERGEI RACHMANINOFF

The Isle of the Dead, Op. 29

A Painstaking Craftsman

For years, Rachmaninoff—beloved by players and the public—was sneered at by the musical intelligentsia for being a Romantic throwback (as was Korngold, whose Violin Concerto is also presented on this program). Now in the 21st century, it is clear he was not the reactionary or popular panderer he was accused of being, but an original craftsman and a technical perfectionist who rejected both the serialism and neoclassicism of his era, holding on to his Russian heritage while cultivating a modern audience. He replaced the classical principle of sonata form and its balanced contrasts with a rigorous unity of atmosphere even while retaining its outer vestiges.

Echoes of Poe

Like Debussy and Ravel, Rachmaninoff was inspired by Edgar Allan Poe, whose poem “The Bells” he set as a gigantic cantata (his best work, he always thought). Poe’s “Philosophy of Composition” paralleled Rachmaninoff’s own principles of composition: “Each piece is built up around a climax: The whole stream of tones must be so calculated, and the content and form of each so clearly graduated, that the climax seems to be completely natural … it must come as a liberation from the last material obstacle …” Rachmaninoff’s emphasis on a “calculated,” “graduated” unity of design is strikingly close to Poe’s advocacy of a single “tone” leading to a “preconceived effect.” Like Poe, Rachmaninoff created a dark emotional world brilliantly contrived and “preconceived” even though it seems Romantically spontaneous.

About the Music

The Isle of the Dead reflects these principles: The atmosphere is somber throughout, and the work is built around a series of deftly calibrated climaxes. The music incorporates the medieval death-rite chant Dies irae, which Rachmaninoff also used in the Rhapsody on a Theme of Paganini and The Bells, among others. First it drifts through the textures in ghostlike fragments; gradually, it becomes more insistent and fully formed until it dominates the piece.

A Musical “Dream Image”

Rachmaninoff’s hypnotic tone poem was also directly inspired by Arnold Böcklin’s painting Die Toteninsel(The Isle of the Dead), depicting a small boat carrying a coffin and a mysterious figure in white arriving at a sinister island. This painting, which Böcklin called a “dream image,” was enormously popular, with reproductions appearing across Europe. Rachmaninoff saw the painting in Paris in 1907; it was still vividly in his mind when he got around to composing The Isle of the Dead in 1909, conducting the premiere in Moscow himself. What he originally saw was a black-and-white reproduction, but when he viewed the color original, he was dismayed: The spell was broken, so much so that he commented, “If I had seen first the original, I probably would have not written my Isle of the Dead. I like it in black and white.”

A Closer Listen

The piece begins with a repeating motif in the depths of the orchestra, suggesting oars in the water. The music builds inexorably, occasionally dying down only to rise again, with mournful strings and swirling winds, building to a shattering climax, then thinning down, making way for the tranquillo opening to the second section, which is more lyrical than the first, the strings rising passionately, the brass building toward another massive climax propelled by the Dies irae theme. The work concludes with an exquisitely chilling return of the music from the opening.

ERICH KORNGOLD

Violin Concerto in D Major, Op. 35

Inventing a New Sound

The history of the émigré composers of Hollywood’s Golden Age is fascinating in its complexity and strangeness. It exemplifies the American immigrant experience at its most efficient and inspiring, but it also engendered bitter controversy. Many of Hollywood’s early composers—including Erich Korngold, Hanns Eisler, Ernst Toch, and Franz Waxman—were immigrants who fled Nazi oppression. (A major exception was the prolific Max Steiner, who immigrated earlier.) Indeed, Hollywood music is basically an émigré invention, and Korngold was one of its earliest and most innovative masters.

America provided not only a haven for these composers in flight from fascism, but its most glamorous myth: Hollywood, a make-believe paradise that seemed to offer fame and wealth virtually unheard of (and still rare) in serious concert music. These exiles forged a lasting aesthetic as they dealt with anti-Semitism and intense deadline pressure. They also faced the contempt of a classical music establishment that condemned movie music as shallow and degenerate—ironically, the very terms the Nazis had used to vilify Korngold and his colleagues, though in a far deadlier context. (Today that establishment often survives by programming concerts of film music.)

A Dreamlike Glamor

Like his fellow émigré Alfred Hitchcock (who used Korngold’s orchestrations of Strauss family waltzes in his underrated biopic Waltzes from Vienna), Korngold called movies a new form of opera. He believed that at its best, film scores could hold up as concert pieces, and many of his finest concert scores are based on his film music, the most popular today being his sensuous Violin Concerto, which borrows material from Juarez, Anthony Adverse, The Prince and the Pauper, and Another Dawn. Korngold’s melodies retain their dream-like glamor and disciplined opulence while interacting with each other in symphonic structures. (Korngold had few illusions about the films themselves: When a critic complained near the end of his movie career that his film music was declining in quality, he answered that when he first came to America, his English was so sketchy he didn’t understand what the actors were saying on the screen. Now he did.)

About the Music

Jascha Heifetz premiered the work in 1947 to rapturous applause and played it at Carnegie Hall the same year with the New York Philharmonic. The piece was sniffed at by New York’s classical intelligentsia (“more corn than gold,” “a Hollywood Concerto”), and for years Heifetz was one of the few who would play it. Since the 1980s, however, it has enjoyed a renaissance, championed by Itzhak Perlman, Gil Shaham, Hilary Hahn, Anne-Sophie Mutter, and many others.

It is structured in the traditional three movements, opening with a sonata-form first movement that features a melody that soars over two octaves, drifting into a Romance based on a dream-like three-part melody, and rocketing into a stunningly virtuosic Finale that combines variation and sonata form. Throughout, the orchestra provides the lushness and shimmer that was a Korngold prerequisite, especially the magical percussion section.

“Fabulous to Play”

Hilary Hahn, the soloist in this performance, views the concerto as “a youthful gesture of a piece, but it has these extremely specific, shimmering details that play to the violinist’s strengths, so it’s fabulous to play. For the orchestra, it’s stimulating but also challenging because the individual parts are difficult.” In the Finale, “the theme has a really rollicking quality. The beat itself isn’t fast, but what happens in the middle of the beat gives it this momentum … and no matter what tempo you take it, it always feels like it’s moving forward … [Korngold] adds these virtuoso parts in and among this steady rhythm, so all of a sudden the violin goes from low to really high … I think it’s kind of rock ‘n’ roll, that movement!”

ANTONÍN DVOŘÁK

Symphony No. 7 in D Minor, Op. 70

A Breakthrough Symphony

Dvořák’s Seventh is generally ranked as the greatest of the composer’s nine symphonies. This assessment is voiced despite the work being not as ingratiating as the Eighth Symphony or as dramatic as the ever-popular Ninth (“From the New World”). Donald Francis Tovey set the Seventh alongside the C-Major Symphony of Schubert and the four symphonies of Brahms as “among the greatest and purest examples of this art form since Beethoven.”

Dvořák himself regarded the piece as a breakthrough work. It was commissioned by the Philharmonic Society of London (now the Royal Philharmonic Society), which in 1884 invited Dvořák to become an honorary member in return for a new symphony. This was Dvorak’s only symphonic commission, and it clearly inspired him. He set about the composition with great seriousness, determined to create a symphony “capable of moving the world” and conducting the premiere himself in 1885.

A Bid for Respectability

The piece has developed a reputation as a “tragic” symphony, though the emotional variety does not really justify this label. Certainly, it has tragic elements in the first and last movements, perhaps attributable to Dvořák’s sadness over the recent death of his mother. The formal sophistication and largeness of design were more deliberate, an attempt to move beyond the folkloristic, “Bohemian” perspective of his earlier (and immensely popular) works. As Dvořák himself admitted, the D-Minor Symphony represented his bid to become “respectable” in the European music world.

Dvořák’s apparent model in the symphony was Brahms, whom he deeply admired and whose Third Symphony he had heard Brahms play on the piano. Much has been made of how “Brahmsian” the Seventh is, especially the second theme of the first movement, which is frequently compared to the famous main tune in the slow movement of the Brahms Second Piano Concerto. But Brahms’s influence has probably been overstated: The D-Minor Symphony may be less sunny and jaunty than Dvořák’s usual, but its sound and sensibility are unmistakably his own. Tovey said it best when he commented that despite the work’s unusual formal strength, it offers the supreme specimen of Dvořák’s unique syntax: “The long meandering sentence that ramifies into countless afterthoughts.”

About the Music

The symphony opens with an idea in the lower strings that immediately establishes a tragic mood. This tense, urgent theme dominates the first movement (despite an expansive second theme group), assuming heroic dimensions in the development and recapitulation; in the coda, as the music appears to be working up to a brilliant conclusion, it returns to drag the movement back down into sadness.

The second movement presents of the kind of delightfully “meandering” ideas admired by Tovey and others. Among the high points are a soaring horn melody, a languid reference to Wagner’s Tristan, and a brief, stirring climax that sums up the movement’s sense of rapture even though it seems to come out of nowhere.

The charming Scherzo is the closest thing in this determinedly “serious” symphony to Dvořák’s popular “Slavonic Dances” genre. It is an ideal foil for the Finale, a movement even more tense than the first, based largely on a funeral march tune, though here too a contrasting pastoral hymn reveals that Dvořák can’t quite suppress his Czech instincts. At the conclusion, the shadows are dispersed by radiant light, in a D-major apotheosis that constitutes one of the most resplendent endings in Dvořák’s nine symphonies.

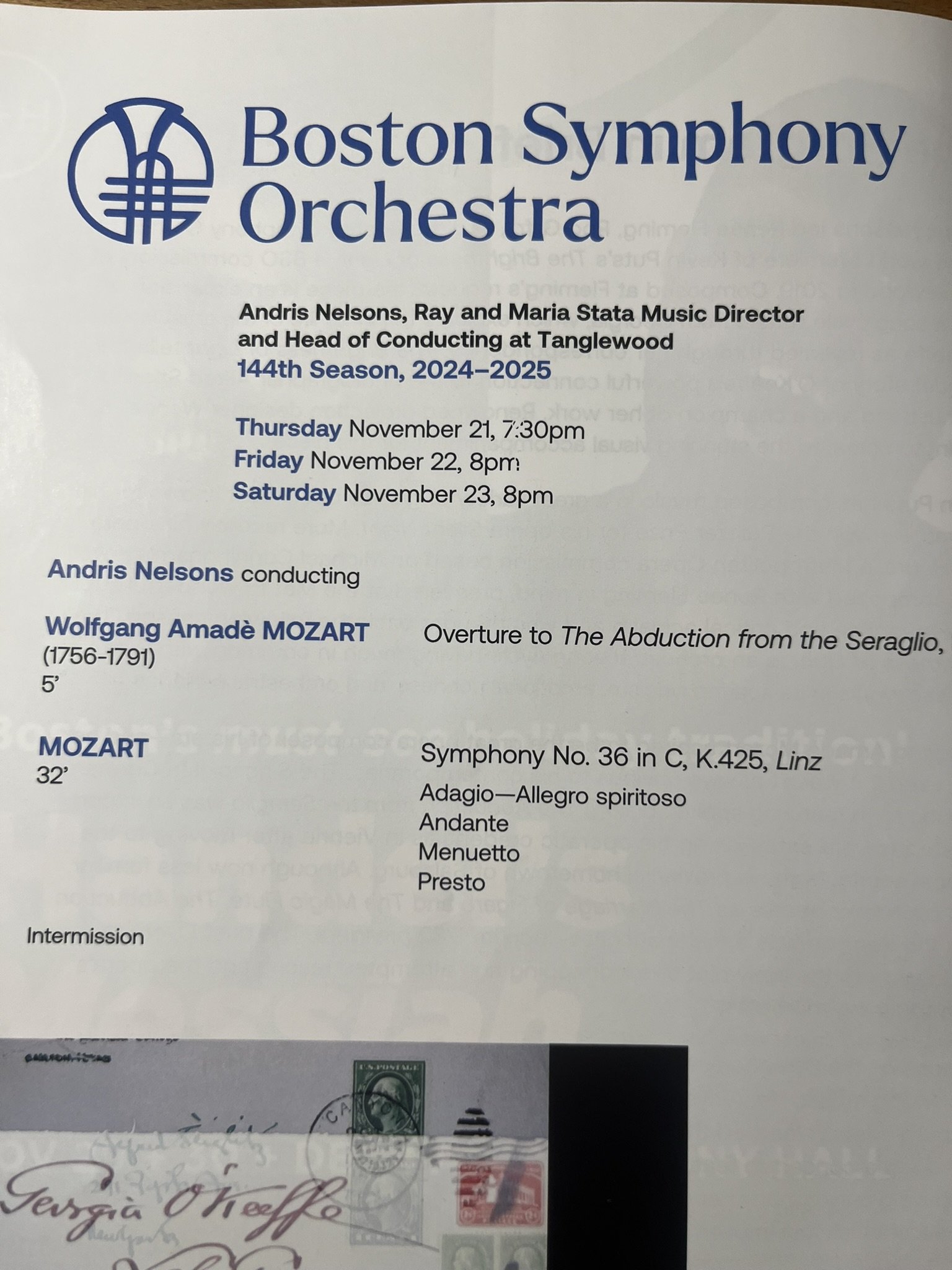

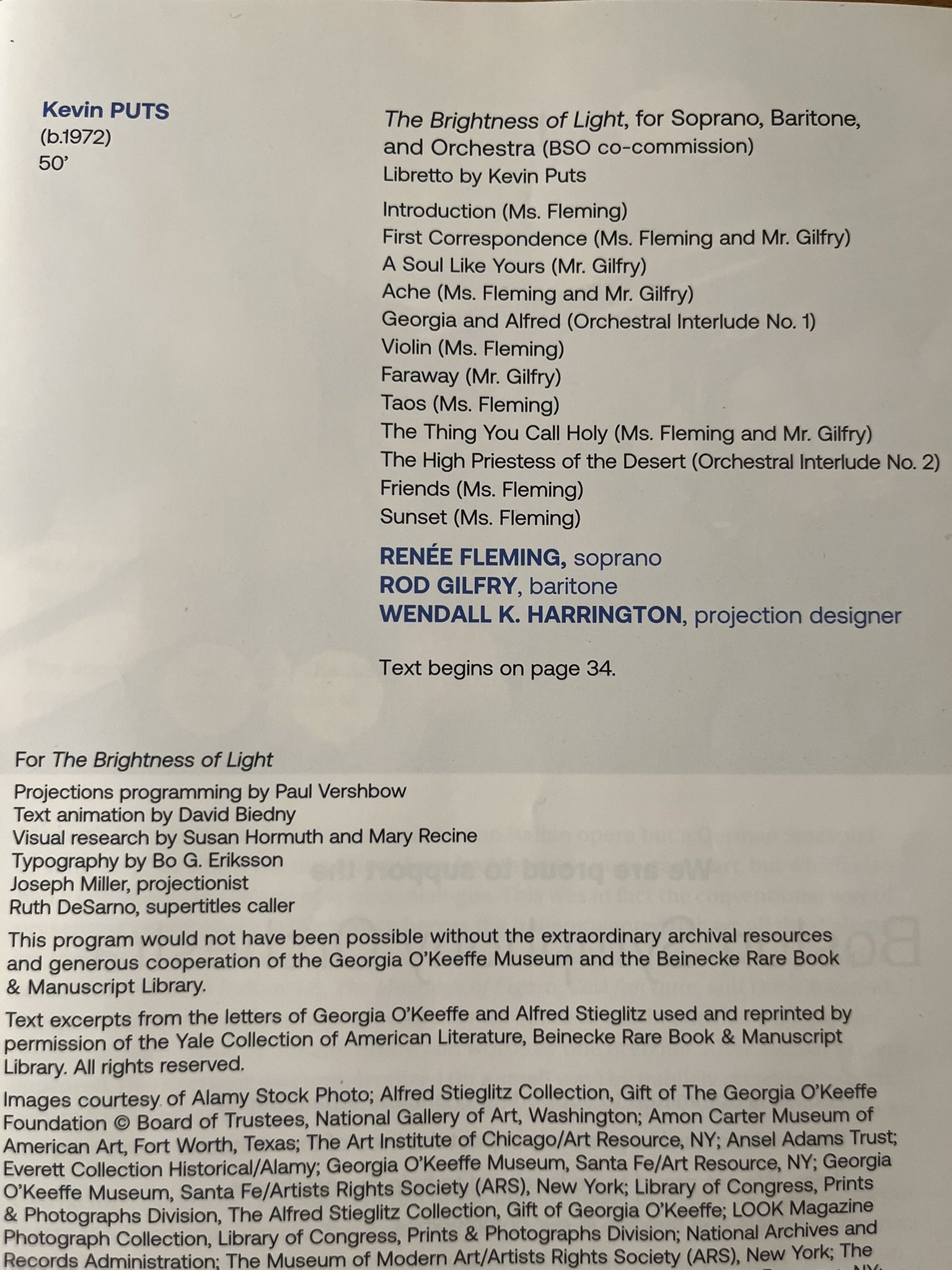

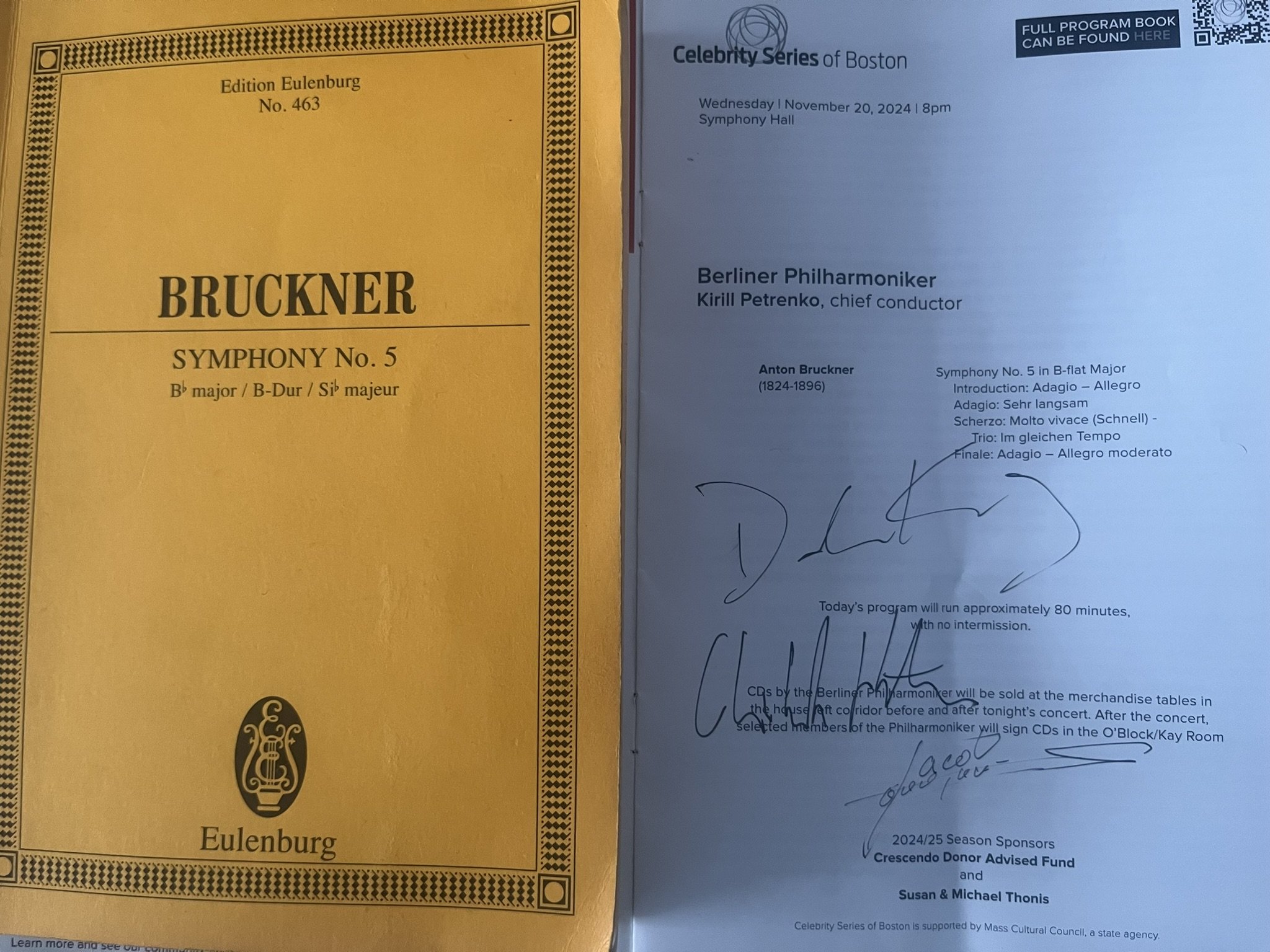

11.18.2024

Berliner Philharmoniker

Kirill Petrenko, Chief Conductor

Program

BRUCKNER Symphony No. 5 in B-flat Major

Introduction: Adagio – Allegro

Adagio: Sehr langsam

Scherzo: Molto vivace

Finale: Adagio – Allegro moderato

Streaming Archive from Berliner Philharmoniker Digital Concert Hall

アントン ブルックナー

交響曲第5番変ロ長調

オーストリア北部の田舎で、堅固な農民の家庭に生まれたアントン ブルックナーは、すべての主要作曲家の中では最も遅く開花した人物でした。彼は幼少期を、地元の教会、主にバロック様式の聖フロリアン修道院で教え、オルガン奏者として奉仕することに費やしました。彼はこの楽器の優れた名手となり、そのインスピレーションあふれる即興演奏で聴衆を魅了しました。1868 年、44 歳という高齢で、非常に不本意ながら田舎の聖地を離れ、ウィーンに向かいました。そこで彼は最後の 8 つの交響曲を書き、ウィーン音楽院で風変わりながらも愛される作曲と対位法の教師として伝説を築き上げました。世間知らずで社会的に不安定だった彼は、流行遅れのだぶだぶのスーツを着て、素朴なオーストリア北部のアクセントで話すなど、田舎風のスタイルを決して失いませんでした。

ブルックナーは敬虔なカトリック教徒だったので、学生たちは、ブルックナーが授業を中断して、近くのシュテファン大聖堂から聞こえるアンジェラスの鐘の音にひざまずいて祈っていたことを思い出すほどです。指揮者のウォルター・ダムロッシュは、ブルックナーの謙虚さと音楽の壮大さの二面性を的確に表現しました。「ブルックナーが、農民の生活、言葉、習慣の簡素さを生涯保ちながら、その内面に並外れた音楽的才能を持ち、言葉では言い表せないほどの温かさ、気高さ、雄弁さを持つ音楽を書くことができたというのは、私にとって常に不可解な謎の 1 つに思えました。」

1875年2月、第5交響曲を書き始めた頃、ブルックナーはウィーンに来たことを深く残念に思っていました。彼は友人にこう書いています。「私の人生は喜びも情熱もすべて失い、すべてが無駄になってしまいました。元の職場に戻りたいと心から思います。」彼はウィーンで 3 曲の交響曲を書いていましたが、演奏する人はほとんどいませんでした。彼はウィーン音楽院で地位を確立していましたが、田舎風の性格のため、女性教師のための神学校のピアノ講師の職を最近失い、お金もほとんどありませんでした。有力な批評家エドゥアルト・ハンスリックは、すでにブルックナーとその音楽に対する公的な迫害を始めていました。当然のことながら、彼は第 5 交響曲を、アダージョの第 2 楽章の冒頭のオーボエの憂鬱なテーマから作曲し始めました。

悲しいことに、ブルックナーは第 5 番の正式な演奏を一度も聞いたことがなく、作品を書き終えてから 10 年以上経った 1887 年に 2 台ピアノのための通し演奏を聴いただけでした。最初のオーケストラによる演奏は 1894 年まで行われず、その後、誤った教え子であるフランツ・シャルクによって大幅に書き直されたバージョンが演奏されましたが、幸いなことにブルックナーは体調を崩してその演奏を聴くことができませんでした。しかし、謙虚なブルックナーでさえ、自分が素晴らしいものを書いたと自覚しており、その終楽章を「対位法の傑作」と呼びました。1875 年から 1876 年にかけて 1 年余りでこの交響曲を書き上げたブルックナーは、2 年後に軽く編集しただけで、他の多くの交響曲で台無しにしたような再考を一切しませんでした。これは、それまでのブルックナーの交響曲の集大成であり、彼の最後の 3 つの素晴らしい交響曲への道を示しました。ブルックナー研究家のロバート・シンプソンは、第 5 交響曲で「ブルックナーは今やその全盛期に達した」と述べている。

ブルックナーの音楽スタイル

ブルックナーの交響曲の世界、特に 80 分におよぶ第 5 交響曲の素晴らしさに浸るには、聴き手は 21 世紀の体内時計を再調整する必要がある。ワーグナーがオペラ形式を飛躍的に拡大したことに触発され、ブルックナーは交響曲の楽章を非常に幅広いスケールで構想した。テンポが実際には遅くない場合でも、音楽はゆったりとしているように感じられる。ブルックナーのテーマは非常に長く、多くの要素が積み重なってできている。彼の和声戦略はさらに長くなり、ホームキーは非常に遠回りで近づく遠い目標となる。

実際、ブルックナーの第 5 交響曲のモデルはワーグナーというよりは、ベートーヴェンの第 9 交響曲である。ブルックナーは、ワーグナーやマーラーのように巨大で膨れ上がったオーケストラのために作曲したと不当に非難されてきました。実際、彼は中程度のオーケストラ手段で記念碑的な効果を達成する達人であり、驚くべきことに、第 5 番のオーケストラはブラームスの交響曲の力に匹敵します。ブルックナーのオーケストラの音は独特で、並外れて効果的です。偉大なオルガン奏者であった彼と同様に、オルガン奏者が新しいストップの組み合わせで異なるマニュアルに移行するのと同じように、ブルックナーは対照的な管弦楽器、金管楽器、弦楽器の音のブロックを並置しました。彼の壮大なクライマックスを構築する戦略は、常に頂点に達しず、再び構築して真のオリンピックの高みに到達することでした。

大聖堂に入ると脈拍が遅くなるように、この作曲家の曲を聴くときは、携帯電話をオフにして時間を超えた世界に身を委ねる必要があります。シンプソンの言葉を借りれば、この作曲家の芸術は「宗教的であろうとなかろうと、私たちの信仰が何であれ、平穏と正気、世界の深い安定に対する私たちの切実な欲求に、現代において特に訴えかけるもの」です。

詳しく聴く

ブルックナーは交響曲の作曲家としてのキャリアを始める前に、ウィーンの作曲と対位法の巨匠シモン・ゼヒターに6年間熱心に学びました。実際、彼はゼヒターの後を継いでウィーン音楽院でこれらの科目を教えました。彼の第5交響曲は、彼の対位法の熟練度、つまり多くの独立した楽器の旋律を織り交ぜる技巧が頂点に達していることを示しています。すべての楽章は、贅沢な対位法の活動によって豊かになり、フィナーレは2つのフーガですべてを締めくくります。そのうちの2つは2つの主題による二重フーガです。

これはブルックナーが形式的な緩やかな導入部で始まる唯一の交響曲で、シンプソンの言葉を借りれば、「調性的にも主題的にも、交響曲全体に影響を及ぼします」。低弦の非常に静かなピチカートの音色が背景に漂い、変ロ長調を示唆し、その上に高弦が不協和音のサスペンスを響かせている。突然の沈黙と、遠く離れた変ト長調の金管楽器から激しい上昇の動機が爆発する。また沈黙が訪れ、高貴な金管楽器によるイ長調のコラールの断片が聞こえる。これらの金管楽器の要素が再び現れ、今度はニ長調のコラールのより充実した演奏で締めくくられる。大聖堂で減衰する大音響のエコー効果で壮麗に終わる。マイケル・スタインバーグがコメントしているように、この力強い楽章のドラマは、この序奏部で非常に不安定になっている変ロ長調のホームキーを探す苦痛な探索となるだろう。

そのDは、ニ短調(交響曲のもう1つの最も重要な調)であることが明らかになり、最終的にメインのアレグロが始まり、ビオラとチェロが静かに主張するテーマが上向きの反転を組み込んで演奏されます。これが展開された後、第2のテーマが聞こえます。これは、第1バイオリンが低い音域で歌う、憂鬱で奇妙に落ち着かないメロディーで、つま弾く伴奏に乗せられており、すべてこの楽章の冒頭の音楽に触発されているようです。弦楽器とホルンのうねる対位法に乗せられたフルートの穏やかな第3のテーマは、金管楽器が主体のオーケストラによる2つの大きな、しかし短いクライマックスをもたらし、その後、音楽は展開部へと落ち着きます。

ここで、ゆっくりとした導入部の音楽が再び現れます。ホルンが弦のサスペンションを引き継ぐピチカートのステップ、金管楽器の短い爆発。アレグロの上向きの反転の第 1 主題が再び現れ、手の込んだ対位法の展開を受けます。ブルックナーのより速い模倣的な入り口 (ストレットと呼ばれる技法) によって、さらにエキサイティングになります。展開部の後半では、序奏部のコラールのテーマが見事に再登場します。変ロ長調のフォルティッシモ再現部は、感動的な帰還です。終盤では、その調性の征服が成功し、オーケストラ全体が大聖堂の鐘のように鳴り響きます。

見事なニ短調のアダージョは、ドイツ語圏でブルックナーがアダージョ・コンポニストとして名声を得たのにふさわしいものです。再びピチカートのパターンで始まり、ブルックナーが展開する2つの主要テーマのうち最初のテーマ、第5交響曲の最初のインスピレーションとなった悲しげなオーボエのテーマを導入します。このメロディーの溜息のような下降7度音程に注目してください。ブルックナーは、この音程を全編にわたって力強く活用します。ここでの効果はリズム的に魅力的です。オーボエのテーマは2拍子ですが、ピチカートの伴奏は3拍子です。

暗い色のG線でバイオリンが歌う、暖かく慰めてくれる、豊かなハーモニーの第2主題は、ブルックナーが書いたもの、あるいは他の作曲家が書いたものの中でも最も美しい主題の1つであり、壮大で開放的なクライマックスへと盛り上がる。これらの主題は両方とも、より精巧な対位法の展開と交互に現れる。オーボエの主題が最後に戻ってくるとき、ブルックナーは下降7度音のモチーフを壮大な鐘の音に変えるが、その後、非常に控えめなエンディングで私たちを驚かせる。

スケルツォは、その調性がニ短調であることと、オスティナートの背景としてスピードアップして弓で弾く3連音符のピチカートパターンを採用していることでアダージョとつながっている。シンプソンの言葉を借りれば、「これはブルックナーの最も巨大で幻想的なスケルツォの1つである。恐るべき非人間的な力が、無頓着な陽気さと直接対峙する」。スケルツォには、対照的なより穏やかなレンドラー風の主題も含まれている。ブルックナーはこれを、かなり手の込んだ展開部を持つ完全なソナタ形式にまとめています。変ロ長調で3拍子ではなく2拍子のトリオ部分は、素朴なテーマとホルンのノスタルジックな色彩が特徴の田園的なオアシスです。その後、スケルツォが全曲繰り返されます。

フィナーレはブルックナーの最も偉大な業績の1つです。ピーター・ラキの言葉を借りれば、「その壮大な構造は、記念碑的なソナタ形式とフーガの要素を融合しています。」ベートーベンの第9交響曲のフィナーレと同様に、過去のテーマの復習から始まります。第1楽章の導入部のピチカートの考えに、クラリネットのモチーフが解説として加わります。また、第1楽章のアレグロのテーマとアダージョのオーボエのメロディーも聞こえます。クラリネットがそれらに生意気な反応を示します。低弦楽器は、この反応をフーガの主題に変え、非常にリズミカルなベートーヴェン風のフーガを構築することで反応します。休止後、弦楽器に陽気な第 2 主題が現れます。また休止後、金管楽器がフーガの主題の拡張版 (スローダウン版) のアイデアを叫び、弦楽器は興奮して渦巻きます。

しかし、もっと重要なことが起こります。影の中から、予想外のト長調の明るい光線が飛び出します。それは、交響曲の冒頭で聞いたコラールの断片の完成のように思える、素晴らしいコラールの主題です。弦楽器と木管楽器は、熱狂的な驚きをもってそれを迎えます。今度は、ビオラがそれを新しいフーガの主題に変えます。やがて、ドラムロールとともに、下降する最初のフーガの主題が加わり、二重のフーガになります。

再現部では、陽気な主題の美しいバージョンが戻ってきて、雰囲気を落ち着かせます。しかし、その後、終わりへのドライブが始まります。 3 度のフォルテの爆発で、第 1 楽章のアレグロの力強い上向きのテーマが、対位法的な熱狂の中でフィナーレのメインテーマと合流します。しかし、ブルックナーは巧みに後退して、より大きなクライマックスを構築します。ついにクライマックスがやってくると、それは純粋なアドレナリンのラッシュです。コラールのテーマの壮大な終結部は、交響曲文学全体の中でも最も本能的にスリリングな結末の 1 つとなります。

—Janet E. Bedell

Symphony No. 5 in B-flat Major

Born in rural Upper Austria to a family of sturdy peasant origins, Anton Bruckner was the latest bloomer of all the major composers. His early life was devoted to teaching and service as organist in a series of local churches, chiefly the great Baroque monastery of St. Florian. He became a formidable virtuoso on this instrument, mesmerizing listeners with his inspired improvisations. With great reluctance, he left his provincial sanctuary for Vienna in 1868 at the mature age of 44. There he wrote his last eight symphonies while building a legend at the Vienna Conservatory as an eccentric but beloved teacher of composition and counterpoint. Naive and socially insecure, he never lost his rural style, dressing in unfashionably baggy suits and speaking with a rustic Upper Austrian accent.

So devout a Catholic was Bruckner that students recalled his interrupting classes to kneel in prayer at the sound of the Angelus bell from nearby St. Stephen’s Cathedral. Conductor Walter Damrosch aptly expressed the dichotomy between the modesty of the man and the grandeur of his music: “To me it has always seemed one of the inscrutable mysteries that Bruckner—while retaining all his life the simplicity of peasant life, speech, and customs—should have had within him a musical genius so extraordinary as to enable him to write music of such indescribable warmth, nobility, and eloquence.”

By February 1875, when he began writing the Fifth Symphony, Bruckner was deeply unhappy that he had come to Vienna. He wrote to a friend: “My life has lost all joy and enthusiasm—and all for nothing. How I wish I could go back to my old post!” Although he had written three symphonies in Vienna, there was little interest in performing them. He was established at the Vienna Conservatory, but his rustic manners had recently lost him a job as piano tutor at a seminary for women teachers, and he was very short of money. The powerful critic Eduard Hanslick had already begun his public persecution of Bruckner and his music. Not surprisingly, he began composing the Fifth with the melancholy theme for oboe that opens the Adagio second movement.

Sadly, Bruckner never heard a proper performance of the Fifth—only a read-through for two pianos in 1887, more than a decade after he had finished the work. Its first orchestral performance did not come until 1894, and then in a heavily rewritten version by his misguided disciple Franz Schalk—which Bruckner, mercifully, was too ill to attend. Nevertheless, even the humble Bruckner knew he had written something extraordinary and called its Finale his “contrapuntal masterpiece.” Having written the symphony in a little over a year from 1875 to 1876, he only edited it lightly two years later and never subjected it to the second thoughts that marred many of his other symphonies. It was the culmination of his symphonic achievement up to that time and pointed the way to his remarkable last three symphonies. With the Fifth, Bruckner scholar Robert Simpson says, “Bruckner [had] now reached his full stature.”

Bruckner’s Musical Style

To enter into the world of a Bruckner symphony—and especially into the splendor of the 80-minute-long Fifth—listeners must readjust their 21st-century internal clocks. Inspired by Wagner’s tremendous expansion of the operatic form, Bruckner conceived his symphonic movements on a very broad scale. Even when his tempos are not actually slow, his music still seems leisurely. Bruckner themes are very long, built cumulatively from many elements. His harmonic strategies are even more protracted, and the home key becomes a distant goal approached by a very circuitous route.

Actually, Bruckner’s model for the Fifth is less Wagner than Beethoven’s Ninth Symphony. Bruckner has been unfairly accused of writing for immense, swollen orchestras in the manner of Wagner or Mahler. In fact, he was a master of achieving monumental effects from moderate orchestral means, and astonishingly, his orchestra for the Fifth matches Brahms’s symphonic forces. Bruckner’s orchestral sound is unique and extraordinarily effective. Like the great organist he was, he juxtaposed contrasting blocks of wind, brass, or string sounds much as an organist moves to different manuals with new stop combinations. His strategy for building his immense climaxes was to fall continually short of the summit and build again to achieve truly Olympian heights.

Just as we allow our pulse to slow when we enter a cathedral, so must we turn off our phones and surrender ourselves to a world beyond time as we listen to this composer. In the words of Simpson, this composer’s art has “a special appeal in our time to our urgent need for calm and sanity, for a deep stability in the world, whatever our beliefs, religious or other.”

A Closer Listen

Before beginning his symphonic career, Bruckner studied diligently for six years with the Viennese master of composition and counterpoint Simon Sechter; in fact, he succeeded Sechter in teaching these subjects at the Vienna Conservatory. His Fifth Symphony shows his contrapuntal mastery—the art of interweaving many independent instrumental lines—at its zenith. All the movements are enriched by lavish contrapuntal activity, and the Finale tops them all with two fugues, the second of them a double fugue on two subjects.

This is the only symphony Bruckner begins with a formal slow introduction, which, in Simpson’s words, “spreads its influence over the whole symphony, tonally and thematically.” A very hushed pizzicato idea in low strings, suggesting the key of B-flat, stalks in the background, over which the upper strings float poignantly dissonant suspensions. A sudden silence and a fierce upward motive explodes from the brass in the distant key of G-flat major. Another silence, and we hear a fragment of a noble brass chorale in A major. These brass elements reprise and conclude with a fuller presentation of the chorale, now on D and closing magnificently with the echo effect of a great sound decaying in a cathedral. As Michael Steinberg comments, the drama of this mighty movement will be the torturous search for the home key of B-flat major, so destabilized in this introduction.

That D is revealed to be D minor—the symphony’s other most important key—as the main Allegro finally gets underway with a quietly insistent theme in the violas and cellos that incorporates an upward flip. After this is developed, we hear the second theme: a melancholy, strangely unsettled melody sung by the first violins in a low register over a plucked accompaniment, all of which seems inspired by the music that opened the movement. A serene third theme in the flutes over an undulating counterpoint of strings and horn leads to two large but short-lived climaxes in the brass-dominated orchestra, and then the music subsides into the development section.

Here, the slow introduction’s music re-emerges: the pizzicato steps with horns taking over the string suspensions, the brief explosion of brass. The Allegro’s upward-flipping first theme reappears and receives an elaborate contrapuntal development, made more exciting by Bruckner’s use of quicker imitative entrances (a technique known as stretto). Late in the development, the introduction’s chorale theme makes a magnificent reappearance. The arrival of the fortissimo recapitulation in B-flat major is an electrifying homecoming. In the closing moments, the successful conquest of that key is celebrated with the full orchestra tolling like cathedral bells.

The superb Adagio in D minor is worthy of Bruckner’s fame throughout the German-speaking countries as the Adagio-Komponist. Beginning once again over a pizzicato pattern, it introduces the first of two major themes Bruckner will develop: the plaintive oboe theme that was his first inspiration for the Fifth. Notice the sighing falling-seventh intervals in this melody; Bruckner will make powerful use of them throughout. The effect here is rhythmically fascinating: While the oboe theme is in two beats, the pizzicato accompaniment is in three.

Sung by the violins on their dark-colored G string, the warmly consoling, richly harmonized second theme is one of the most beautiful Bruckner—or anyone—ever wrote and rises to a magnificent open-hearted climax. Both of these themes alternate with more elaborate contrapuntal developments. In the final return of the oboe theme, Bruckner transforms the falling-sevenths motive into a vast tolling motion, but then surprises us with a very subdued ending.

The Scherzo is linked to the Adagio by its key, D minor, and its adoption of the triplet pizzicato pattern, now sped up and bowed, as an ostinato background. In Simpson’s words: “This is one of Bruckner’s most gigantic and fantastic scherzos: A formidable inhuman power is directly faced with heedless gaiety.” The Scherzo also contains a gentler Ländler-style theme for contrast. Bruckner builds this into a full sonata form with a fairly elaborate development section. The trio section—in B-flat major and featuring two beats rather than three—is a bucolic oasis with a naive theme and nostalgic coloring from the horns. The Scherzo then repeats in full.

The Finale is one of Bruckner’s grandest achievements. In Peter Laki’s words, “Its vast architecture fuses a monumental sonata form with elements of fugue.” Like the finale of Beethoven’s Ninth, it begins with a review of past themes: The first movement’s introductory pizzicato idea now gains a clarinet motive as commentary. We also hear the first movement’s Allegro theme and the oboe melody from the Adagio. The clarinet gives them a sassy response. The low strings react by turning this response into a fugue subject and building a highly rhythmic, Beethovenian fugue. A pause, and a cheerful second theme appears in the strings. Another pause, and the brasses shout out an idea that is an augmentation—a slowed-down version—of the fugue theme, as the strings swirl in excitement.

But something more important is coming. Out of the shadows bursts a brilliant ray of light in the unexpected key of G-flat major: a splendid chorale theme that seems the fulfillment of the chorale fragments we heard at the beginning of the symphony. The strings and woodwinds greet it with rapturous wonder. Now the violas turn it into a new fugue subject; eventually, with a drumroll, the first fugue theme with a downward leap joins in to make a double fugue.

The recapitulation brings back a lovely version of the cheerful theme to cool things down. But then the drive to the finish begins. With a triple-forte burst, the now mighty upward-flipping theme of the first movement’s Allegro joins the Finale’s main theme in contrapuntal enthusiasm. However, Bruckner artfully retreats to build for a greater climax. When it finally comes, it is a pure rush of adrenalin: a magnificent peroration on the chorale theme, setting up one of the most viscerally thrilling conclusions in the whole symphonic literature.

—Janet E. Bedell

by classicasobi